电影《三毛流浪记》的“恐吓信”

雨后的碎片

1949年4月1日,电影《三毛流浪记》在上海外滩开拍。《大公报》报道:“三毛跳上银幕了,这部电影中的三毛由一位童星王龙基担任,(现在还不到十岁),由昆仑公司摄制。导演赵明、严恭,摄影朱今明,化妆辛汉文。他们一行在四月一日上午到外滩开拍第一个镜头。”

开拍时《大公报》报道(1949.4.3.)

漫画《三毛流浪记》是1947年6月15日在《大公报》开始连载的,1948年出版了单行本。张乐平先生以其震撼的艺术魅力,使得流浪儿三毛迅速成为家喻户晓的人物。昆仑影业公司准备将漫画三毛搬上银幕,借用制片人之一的韦布先生的话来说,“当时,上海的电影刊物、小报等都传播得满城风雨了”(见(《电影艺术》1993年第1期文章《从<三毛流浪记>的“恐吓信”说开去》)。

1948年起出版的单行本

就在影片积极筹拍时,张乐平和韦布几乎同时收到了恐吓信。几位拍摄电影的当事人曾经回忆过这段往事。

《三毛流浪记》制片人之一韦布先生回忆:

“正当筹备工作即将就绪的时候,乐平和我同时接到上海反动派向我们进行威胁的警告信:‘三毛再搞下去,当心脑袋!’大概由于当时社会上发生恫吓信的事太多了,而这种卑鄙无耻的行径,正是反动派日暮途穷的虚弱暴露。因此,我们未加理睬,只是略加小心就是了。”(1982年9月《大众电影》文章《“三毛流浪记”上银幕的前前后后》)

“接到怪信的第二天,乐平和我在聚会中把情况平平淡淡地和大家谈了。有意思的是,筹划《三毛》拍摄的‘难兄难弟’们,听到这个意外的显然是政治恫吓的信息后,反应很一般,谁也没有表露惊慌退缩的不安情绪,而是像上海话说的‘象煞无介事’。直到影片完成,也都一直‘象煞无介事’。所谓恐吓信,倒可以说真的只是‘恐吓’一下而已。不过此事从当时的具体情况来说,确实也反映了尖锐复杂的政治斗争,让我们又一次领教了反动派的拙劣与无能,已经近乎无聊了!”(《从<三毛流浪记>的“恐吓信”说开去》)

《三毛流浪记》导演之一赵明先生回忆:

“在摄制工作筹备阶段,最初的制片人韦布同志曾接到过一封匿名恐吓信,信中威胁韦布:‘三毛再搞下去,当心脑袋!’与此同时,漫画作者张乐平同志也接到一封同样内容的恐吓信,这显然是国民党反动派在上海解放前夕困兽犹斗的一种表现。当时我们分析了形势,对我们租用的摄影场伪中电二场内的某某曾引起怀疑。可是工作照常进行,韦布同志和我们对这封恐吓信都未予理睬,甚至可以说,根本没有放在心上,这也许是过去长期在国统区经受锻炼的结果,现在回想起来,多少还是有点冒险的。”(1984年第12期《电影艺术》文章《<三毛流浪记>的回顾与随想》)

《三毛流浪记》导演之一严恭先生回忆:

“此时,我人民解放军节节胜利,濒于灭亡的蒋家王朝更加疯狂,暗杀、绑架时有发生,街上经常截路搜捕,即使是深夜,也能听到宪兵抓捕的警车(时称‘飞行堡垒’)凄厉的警笛声。张乐平和韦布都收到了无头无尾的恐吓信:‘不准拍三毛电影!不听话,于你不利!’‘三毛再搞下去,当心脑袋!’信中赫然夹着子弹!韦布拿来给我们看,但我们都毫不迟疑地坚决搞下去。”(2007年7月中国电影出版社出版的《像诗一样真实——严恭自传》第123页)

《三毛流浪记》剪接师傅正义先生回忆:

“《三毛流浪记》的编剧是阳翰笙,他根据当时影响甚广的张乐平的三毛漫画,编写了电影剧本。外界得知昆仑将把三毛推上银幕,纷纷表示支持。但国民党特务却寄来匿名信进行恫吓,说‘不准将三毛搬上银幕,假如不听的话,将予以不利!’昆仑同仁不为反动派的威胁恫吓所动,坚持拍摄。”(2007年3月中国电影出版社出版的《剪辑人生——傅正义自传》第52页)

以上当事人的回忆,有两个共同点:恐吓信没有吓倒摄制组任何人,摄制工作丝毫没有受到恐吓信的影响;恐吓信只是恐吓一下而已,没有后续行为。

《三毛流浪记》反映的是社会的阴暗面,这肯定会引起当局的反感。张乐平先生回忆:

“1947年12月30日国民党反动派的《中央日报》却假惺惺地以‘关怀三毛’为题发表了一篇‘评论’,在扯了一些‘关怀’‘同情’的谎言之后,紧接着便指责我‘这表现太残酷了,太冷落了’。并且列举劝募寒衣,提倡社会教育等‘德政’,来掩饰《三毛流浪记》中所揭露过的当时社会的丑恶面目。在反动派这种文武夹攻的情况下,我并没有退缩。”(1957年5月18日《文汇报》文章《三毛何辜!》)

现在有些介绍影片《三毛流浪记》的文章,夸大了当时摄制工作受到的阻力。坊间流传一种说法:“《三毛流浪记》从1948年10月开拍,由于尖锐地触及了社会现实,摄制时就遭到国民党反动派的种种阻挠、恐吓,遇到很大困难,结果该片1949年8月才完成。”这就是一种夸张和不实的说法。

电影是在1949年2月才选定了由王龙基担任主角(有当时多家媒体报道为证),怎么可能在1948年10月就开拍呢?《三毛流浪记》无论是原作还是被改编成电影,都没有把矛头直接指向国民党当局,所谓“摄制时就遭到国民党反动派的种种阻挠、恐吓”,所谓“筹备期间数次受到特务威胁,数次收到夹有子弹的恐吓信”,都是夸大事实的说法。张乐平和韦布各收到过一次恐吓信,当时也只不过是把它当成是某个小流氓的恶作剧或某个小特务的闹剧,因为按照常理分析,当局即使感到很反感,一般也不至于做出这种小儿科的愚蠢的恐吓行为,直接阻止电影拍摄不就可以达到目的了吗?张乐平先生并不惧怕,解放前夕,他一直在上海公开参加进步活动,甚至在这个时候将全家从嘉兴接到上海居住。

张乐平和家人在展览会上(1949.4.)

国民党当局对电影的控制是相当严格的,专门设立了一个新闻检察署,所有的电影剧本都必须要经过他们的审查,允许你拍摄,你才可以拍摄;不允许你拍摄,你是不可能开机的。摄制组如果是按照已经通过当局审查的剧本拍摄,完全没有必要对拍摄保密,完全不必担心当局的阻碍;如果不按照已经通过当局审查的剧本拍摄,无论拍摄内景还是外景,都是隐瞒不了的,结果只能是给当局提供了“阻碍”甚至封杀的借口。

张乐平先生在《抚今思昔话三毛》(见1957年第23期《大众电影》)一文中回忆:

“后来得到阳翰笙、陈白尘等同志的鼓励,建议由上海昆仑影片公司改编摄制电影。并由阳翰笙同志执笔改编,承他费了很大的力气与时间,改编得更尖锐更具体,可是,不讲真理的反动派,竟不准这个剧本通过。只得再来删改,而又没通过。正当反动派百般留难之际,后来阳翰笙同志也因政治原因被迫离开了上海,这个剧本乃由陈白尘同志帮助整理。仍是费了很多手脚,百般修改,才算勉强通过。”“当初我们是不同意的,可是电影公司老板已下了一笔大本钱,只好依从了。”

流浪儿三毛深入人心,当局也只能表示政府也在同情和关怀流浪儿的穷困生活。笔者认为,当局不会愚蠢地阻扰影片的具体拍摄,当事人提到的“国民党特务的阻扰”,应该是指对剧本的阻扰。

有些人可能出于对电影《三毛流浪记》的热爱,就以强调和夸大影片拍摄“遭到国民党反动派的种种阻挠和迫害”,来突出影片的进步性和正确性。然而,不合情理的过分渲染,反而适得其反。《三毛流浪记》无论是漫画还是电影,没有一句政治口号,没有把矛头直指国民党当局,却能引起人们对旧社会的强烈不满,引起人们对美好生活的热烈向往,国民党当局对此又无可奈何。

1949年4、5月份,三毛生活展览会,三毛画稿义卖,三毛乐园会,中国福利基金会儿童剧团演出木偶剧、舞台剧《三毛流浪记》,以及电影《三毛流浪记》的拍摄,都是在人民大众和新闻媒体的关心和支持下,轰轰烈烈,大张旗鼓地公开进行的,当局都没能敢公开阻止,在表面上还得做出支持的姿态,以笼络人心。这些情况,从当时上海多家报刊不时对“三毛”的新闻报道可以看出来。

上海商会会长主持义卖(1949.4.)

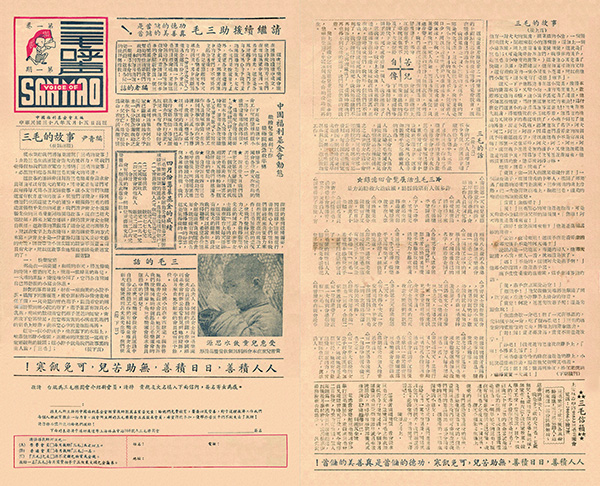

三毛呼声(1949.5.15.出版)

影片一部分拍摄于解放前,一部分拍摄于解放后。例如“大闹公馆”场景,室内一片狼藉,一张蒋介石的画像倒吊在墙上,曾有人以此作为解放前拍摄电影“讽刺国民党,骂国民党”的证据,殊不知这个场景是解放后拍摄的。

1949年5月27日,上海解放了!在人民政府的支持下,电影《三毛流浪记》摄制组继续拍摄那些未完成的内容。摄制组人员更加理直气壮地加紧工作,他们知道,那封恐吓信出现的时代,已经一去不复返了。

七十多年过去了,《三毛流浪记》漫画书至今仍在畅销,《三毛流浪记》电影至今仍在放映。笔者感到有些遗憾的是,有些人还是没有理解《三毛流浪记》为什么会成为经典。

(本文部分资料来自张乐平家人)

——摘自2020年4月6日百度百家号