父亲张乐平在1949

张娓娓

张乐平正在创作三毛义卖作品(1949年3月)

七十年前,我虚岁九岁,已经上小学二年级。也就在那年,我们从嘉兴搬到了上海,迎来了解放军,父亲去了将要定为首都的北京开会……回想起七十年前的1949年,总觉得那年父亲非常非常的忙,我们家也发生了许多事情,使我更想念父母亲。

父亲张乐平画的《三毛流浪记》在前一年的1948年12月3日刊登了尾声《大千世界》,基本结束了在上海《大公报》的连载。(1949年发表的两幅是以《三毛流浪记》名义加的,内容不能连接,故父亲生前一直没有将其列入此书的全集内。)这部长篇连环漫画受到读者极其热情的喜爱。老师和同学们也因为知道我是张乐平的女儿而很喜欢我,待我很亲切。

春节刚来临,当时我们住在嘉兴,父亲突然接到通知,便放下手中的一切,急匆匆去了上海。

几周后,父亲回来就宣布了让我们雀跃的事情:

我们全家要搬去上海了;

在上海将举办三毛画展;

根据《三毛流浪记》漫画改编的电影要开拍了……

孙中山夫人宋庆龄先生创办的中国福利基金会要同我父亲联手,用家喻户晓的三毛的遭遇来呼吁大众救助流浪儿童。这次就是孙夫人要父亲去上海商量的。他们已经开始在积极策划《三毛流浪记》原作展览及筹备救助流浪儿童的“三毛乐园会”,父亲还要画三十幅三毛水彩画,准备为救助流浪儿义卖筹款。

创作宣传画《三毛买公债》时全家合影

(1949年12月)

住到上海不多久,最开心的儿童节就来了,爸爸妈妈给我们穿上漂亮的衣服,带着我们姐弟四人和堂姐洁洁去大新公司(现上海第一百货商店)参观了人山人海的“三毛生活展览会”。

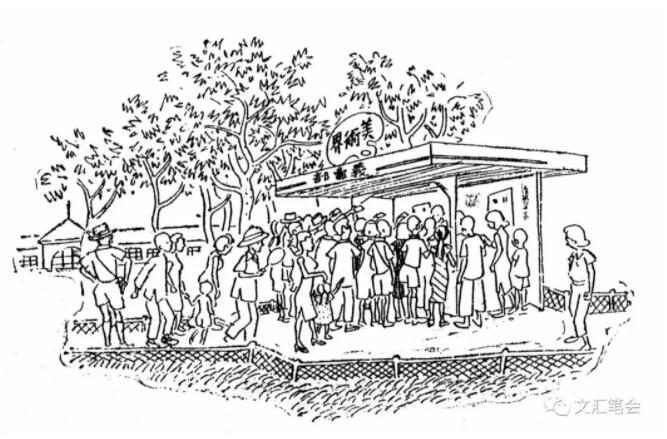

三毛生活展览会现场(1949年4月)

名为“三毛生活展览会”的《三毛流浪记》原作展览,是1949年4月4日(当时的儿童节)正式开幕的,对大众开放五天,每天参观人数多达两万人。事前宋庆龄先生特地在燕云楼宴请我父亲,以表示对他的感谢。此前,中国福利基金会已于三月下旬在林森中路(今淮海中路)的一幢弄堂房子里举办了预展,后又借外滩汇丰银行礼堂向在沪的外国朋友展出。宋庆龄将我父亲介绍给大家,还帮他做了翻译。在这次活动中,当场有一位苏联驻沪记者拿出800美元买下了一幅《三毛拉黄包车》的画。这是父亲赶制的三十多幅三毛水彩画准备用于义卖中的一幅。

外国记者报道三毛生活展览会预展(1949年3月)

正式展览中除了三百多幅三毛漫画原稿外,还有介绍中国福利基金会儿童福利工作、该会儿童剧团以及育才学校的几十幅生活照片。我记得众多的参观者把展厅拥堵得水泄不通,有的人挤出来透透气又挤进去,看了一遍又一遍。很多父母像我家一样带着孩子来看,甚至有外地的教师带领学生特地赶来上海参观展览。

“三毛乐园会”在现场上为贫苦流浪儿童筹募基金。大家有钱的出钱,有物的出物,有力的出力。更让人感动的是,这些关怀“三毛”的慷慨解囊者之中,有不少人自己也只是勉强可以温饱而已。

速写:义卖忙(刊于1949年8月8日《文汇报》)

父亲供义卖画的三十多幅三毛水彩画在开幕当天就被悉数买走,还有人要求预订。水彩画义卖得款、父亲为展览会设计的徽章卖出的钱以及父亲签售的《三毛流浪记》画册所得,悉数捐给救助流浪儿童的“三毛乐园会”。

三毛乐园会会徽

会后,宋庆龄先生亲笔书写了一封热情洋溢的信,鼓励和感谢我父亲,还随信附送给我父亲几罐克宁奶粉及两块绸料。

4月4日,上海《大公报》发表了父亲的文章《我怎样画三毛的——为‘三毛义展’写》,他写道:

我每次新到一个地方,甚至我每天离开自己的屋子走到每一条大街上,我都可以看见我所要创作的人物。他们永远是瘦骨如柴,衣不蔽体,吃不饱,穿不暖,没有以避风雨的藏身之处,更谈不上享受温暖的家庭之乐与良好的教育。我们这个好社会到处就是充斥着这些小人物;充斥着这些所谓中国未来的主人翁;充斥着所谓新生的第二代。我愤怒,我咒诅,我发誓让我的画笔永远不停地为这些被侮辱与被损害的小朋友们控诉,为这些无辜的苦难的孩子们服务!尽管我的技巧还没有成熟,尽管我的观察还有遗漏,但我爱人类、爱成千成万在苦难中成长的孩子们的心是永远热烈的!十五年来,我把我对他们的同情、友爱,通过我的画笔付与三毛!我从未措意自己的劳苦,我更未计及自己的成败,我只一心一意通过三毛传达出人生的爱与恨、是与非、光明与黑暗……

中国福利基金会主编的《三毛呼声》,

宣传救助贫苦儿童。(1949年5月)

父亲的另一件大事情是将漫画《三毛流浪记》搬上银幕。当时,电影虽然正在筹拍中,编剧阳翰笙,导演赵明、严恭已确定,但是由于昆仑影业公司拍摄场地迟迟没有空闲,特别是尚未找到合适的主演人选,所以一直没有开拍。1949年初,版权合同即将到期,报纸上刊登了父亲的决定:等到合同到期,如果电影仍不能开拍,他将不再续签,另交别的电影公司拍摄。这对于昆仑公司是一个不小的促动。

1949年2月,摄制组通知我父亲:“三毛”演员终于找到了。父亲看到化妆后的王龙基,高兴地说:“他就是三毛!” 由于三毛已经成为上海市民熟悉的漫画人物,已经深入人心的漫画《三毛流浪记》如何搬上银幕,受到了众多媒体的关注,多家报刊都对“三毛”扮演者的终于确定非常关注,做了及时报道。

此时,昆仑影业公司的摄影棚还是没有空。3月11日,摄制组租借了中央电影企业股份有限公司(简称“中电”)二厂摄影棚。父亲几次去看望和慰问筹拍人员。4月1日,电影《三毛流浪记》终于宣布在外滩开拍。父亲把报道拍三毛电影、举办三毛展览三毛乐园会的报纸收集起来,做了一册剪报本。

电影《三毛流浪记》摄制组在开拍前留影

(1949年3月31日)

那几天,爸爸妈妈很忙,大多不在家。后来才知道,三毛生活展览会结束后,父亲和陈鲤庭伯伯(导演)在僻静的南阳路上另外找了一间房子并住在了那边。就在那间小屋里,父亲与郑野夫、刘开渠、冯亦代、蓝马、陈鲤庭等叔叔伯伯们一起,悄悄地筹备欢迎解放军的工作。据冯亦代叔叔回忆:“一些写画的大幅宣传品,大多出于乐平的手笔。那时乐平身体不大好,可他还是没日没夜地干,他的热情鼓舞了许多朋友。”母亲则和上官云珠阿姨每天轮流去南阳路送饭,以免引起特务注意。5月27日上海解放当天晚上,父亲他们一起跑上街头,把这些宣传品及时张贴、散发出去或者呈送给新政府。

母亲事后告诉我们这些时,我还和妹妹背后嘀咕:早知道我们也要跟着去送饭、去派送传单!

我还清晰地记得,上海解放第二天清早,邻居姐姐叫着:“阿咪咪、阿小小(我和妹妹的小名)快点去看!解放军来了哦!”只见一队队的士兵行走在马路上,向市中心进发。

5月28日,上海解放的第二天,父亲与刘开渠、杨可扬、陈烟桥、郑野夫、庞薰琹、朱宣咸、温肇桐、邵克萍、赵延年等国统区进步美术家,代表以上海为中心的国统区进步美术力量签署了迎接解放的“美术工作者宣言”, 提出国统区美术工作者决心“为人民服务,依照新民主主义所指示的目标,创造人民的新美术”。5月29日,该宣言在上海《大公报》发表。上海近代美术史从此翻开了崭新一页。

6月5日,上海市政府举行了解放后文化界第一次盛大集会,科学、文化、教育、新闻、出版、文艺、戏剧、电影、美术、音乐、游艺等各界代表162人出席,我父亲也光荣地名列其中。陈毅市长在会上讲话,首先向坚持正义斗争的文化界致以亲切的慰问,继而分析当前形势,最后对共产党的文化教育等各种政策,进行了详尽的解释,欢迎文化界人士团结合作共同建设新中国。

上海美术界代表去北京开文代会离沪前合影,

右二为张乐平(1949年6月)

不久,父亲被选为中华全国文学艺术工作者首届代表大会代表,与巴金、冯雪峰、陈望道、赵景深、许杰等诸位知名人士一起,于6月23日登上列车,赴北京开会。7月上旬,父亲才回到上海,带来了我们很喜欢的景泰蓝别针和从没吃过的北京蜜饯,他兴奋地和母亲说,见到了很多很多许多年不见的老朋友——他们在抗战时期有的去了延安,有的去了重庆或其他地方。好友多年后再次相遇,他们激动的心情可想而知。

张乐平在中华全国文学艺术工作者

首届代表大会上(1949年7月,北京)

9月初,根据父亲的《三毛流浪记》改编的电影终于完成,9月底就在上海公映了。父亲专门绘制了一套三毛画片,由上海市影剧协会妇女委员会负责印制后组织电影明星在电影院义卖。

10月1日,我们通过无线电(收音机)知道了中华人民共和国的成立。父亲那几天都不在家——10月8日在上海跑马厅要开一个庆祝新中国成立的大会,父亲去现场参加筹备布置工作。母亲不带我们去,怕人太多会走散。不过,后来我们看到了好多父亲在会场画的速写(下图)。

父亲的肺结核在那年也痊愈了!这一方面得益于宋庆龄先生送的进口药“雷米封”,而他愉快的心情也起到了非常重要的作用。

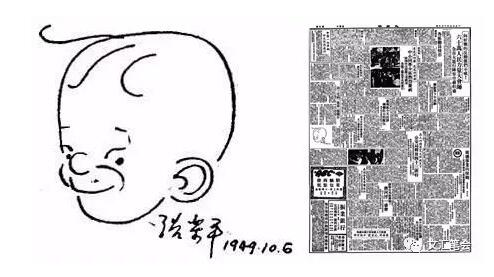

10月8日,《文汇报》刊登文章《访三毛的“爸爸”张乐平》(下图),结尾写道:“旧社会业已死亡,新社会现已诞生,三毛不再流浪了。屋外锣鼓喧天,屋内秋阳满窗,三毛作者宣告三毛从此不再流浪时,不觉大笑。”

父亲开始酝酿如何在新社会、新形势下继续创作三毛这个漫画人物。始终站在平民立场上的父亲,充满了对未来生活的憧憬。他满腔热情,要让三毛进入新的生活,在新社会活跃起来……

“解放后的三毛”卡片供义卖(1949年10月)

本文配图均由张乐平家人提供

——摘自2019年10月1日微信公众号《文汇笔会》

(文章及部分照片刊登于2019年10月3日《文汇报》)