以笔做枪 莫忘国之殇

每逢历史的重要时刻,漫画从不缺位。今年是张乐平先生诞辰115周年、三毛形象诞生90周年,在这个意义非凡的时刻,全国各地纷纷以漫画为媒介,掀起了一场跨越时空的纪念与致敬。8月20日,由李叔同(故居)纪念馆主办的“永远的三毛——《三毛从军记》漫画原稿展”在天津美术馆展出;8月15日,“‘三毛’与‘小朱’的纸上战场:为了不忘却的和平——纪念世界反法西斯战争胜利80周年特别活动”在刘海粟美术馆举行;8月12日至9月7日,“山河万里——丰子恺抗战艺术作品展”在贵州画院(贵州美术馆)展出;“不负祖国的托付——重温《三毛从军记》图片展”在上海巴金图书馆展出至9月14日。

漫画作为大众艺术,在抗战时期承担了动员民众、传递信念的使命,启示后人的不仅是审美表达,更能成为时代精神的载体与社会进步的动力。这些漫画原稿承载着时代重量的纸页,是历史的亲历者和见证者。在纪念世界反法西斯战争胜利80周年的特别日子里,重温漫画界前辈当年用画笔作武器,在烽火岁月中创作出鼓舞人心的经典漫画,特别有意义。本期,共同回眸丰子恺、丁聪、张乐平的漫画生涯,重温漫画作品中以笔为刃的烽火创作故事,深切感受前辈漫画家在时代洪流中用艺术传递信念的精神力量。

呼吁和平 不屈抗争

再看那些穿越烽火岁月的抗战漫画

■本报记者 厉亦平

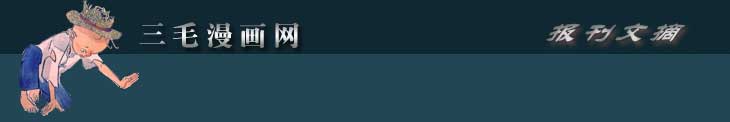

丰子恺 安琪儿 30×23cm 纸本水墨设色

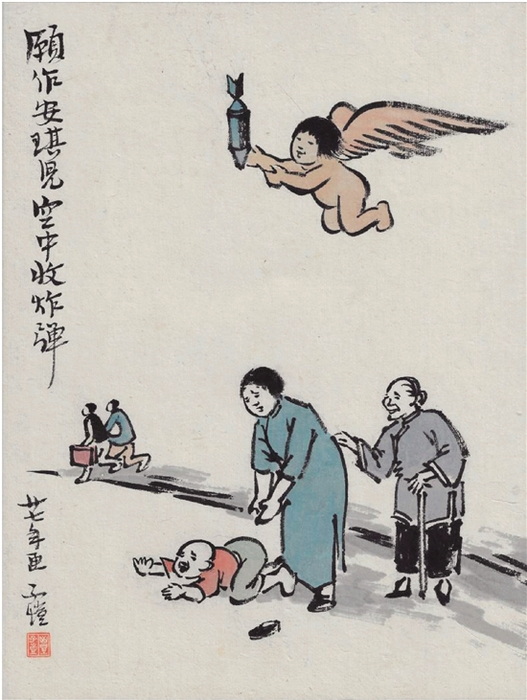

张乐平 三毛从军记无字长篇漫画 1946年

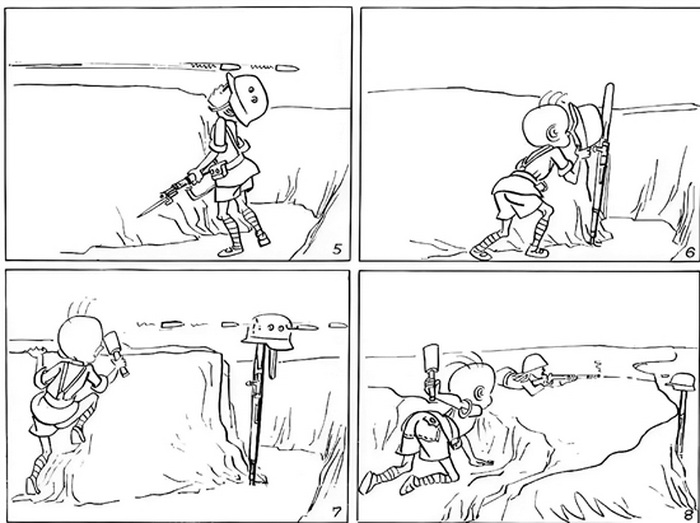

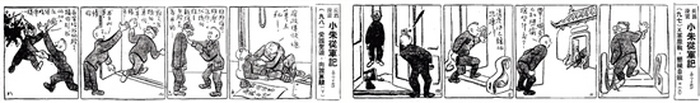

丁聪 小朱从军记 长篇连载抗战漫画 1938年

丁聪 现象图 1944年 原作藏于美国堪萨斯大学博物馆

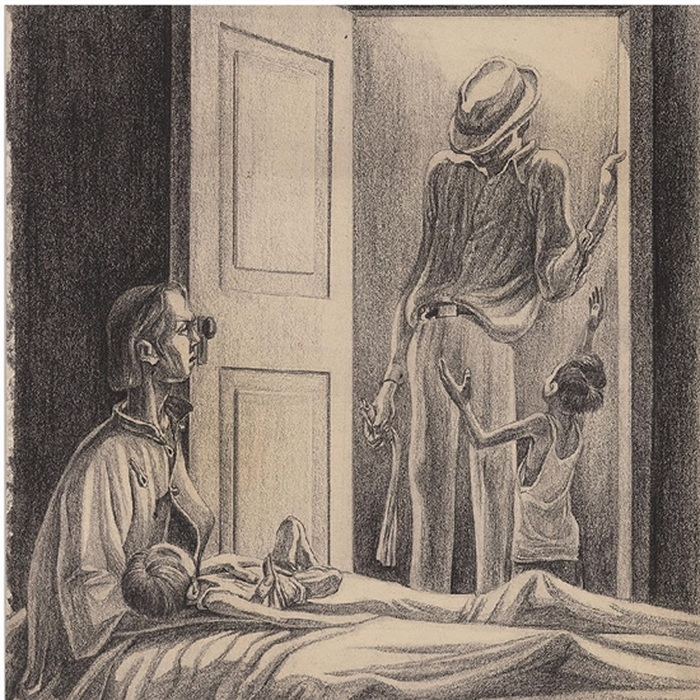

丁聪 饥(《占、焚、饥、掠》组画之一) 1942年

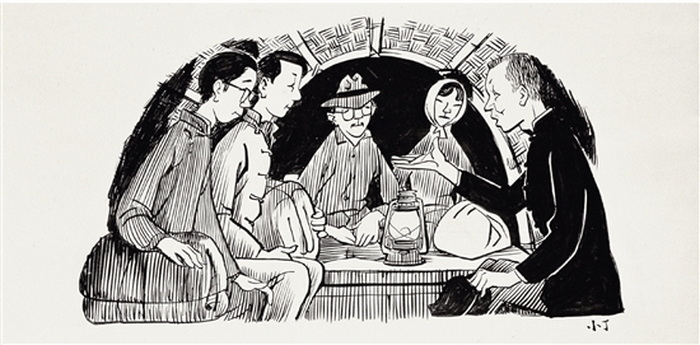

丁聪 东江游击区百日杂忆7 13×27cm 1987年 深圳美术馆藏

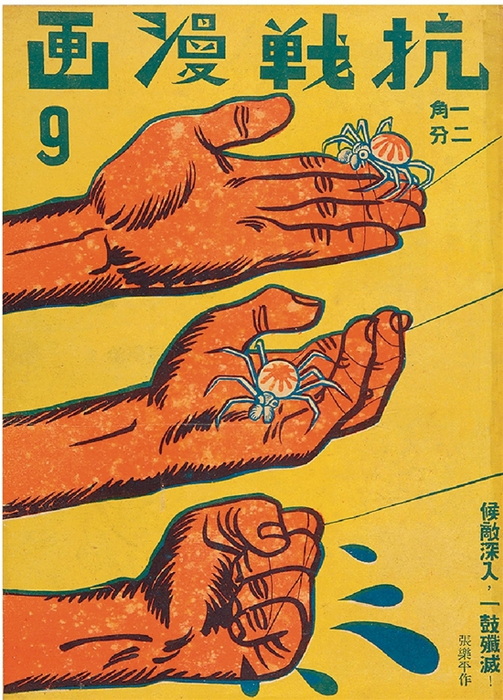

张乐平 候敌深入,一鼓歼灭! 1938年

1938年长沙大火前夕,张乐平在街头作画

在纪念世界反法西斯战争胜利80周年的特殊时刻,回望那段烽火连天的岁月,总有一些艺术力量穿越时空,依然震撼人心。丰子恺(1898-1975年)、张乐平(1910-1992年)、丁聪(1916-2009年)三位漫画前辈,以画笔为武器,在民族危亡之际创作出无数经典作品。他们用线条记录苦难、用画面呼唤良知,让漫画成为抗战救亡的呐喊、珍爱生命的宣言、呼吁和平的旗帜,在时代洪流中书写了艺术与信念交织的壮丽篇章。

这些漫画既是抗战历史的“视觉档案”,也是民族精神的“情感载体”。在80年后的今天,它们提醒我们:铭记战争的苦难,才能更坚定地捍卫和平;传承抗争的精神,才能让民族在复兴之路上行稳致远。

以笔为刃:漫画里的抗战呐喊

抗日战争期间,漫画成为唤醒民众、鼓舞斗志的重要力量。

中国现代漫画艺术的开创者丰子恺先生,以笔为枪,用漫画作品揭露日寇的暴行,控诉战争的罪恶,鼓舞军民的士气,表达必胜的信念。其抗战漫画充满了诗意的抗争力量。作品以独特的艺术视角,将家国情怀融入日常场景,让抗战精神通过画笔浸润人心。他的《关山月》将传统诗词意境与抗战现实结合,画面中边关冷月照耀着持枪的战士,既展现了战争的残酷,又传递出“不破楼兰终不还”的豪情;在漫画《劫后余生》中,他画下战火过后,孩童在废墟中拾起残花的画面,残垣断壁间的一抹亮色,象征着生命顽强的韧性。这些作品没有直接控诉战争,却通过对生命细节的捕捉,充满了对平凡生命的尊重,让人们深刻体会到和平年代生命的可贵。

在战火纷飞的年代,漫画家们没有退缩,而是拿起画笔奔赴“战场”,用作品传递抗战士气。1937年7月抗战全面爆发,丁聪21岁,他即刻成为“中华全国漫画界抗敌协会”成员,不但创作了大量的抗战宣传漫画,而且还参与编辑了多种抗日宣传刊物。如《救亡漫画》《战士画刊》《战士画报》以及向国外宣传中国抗日战争的画报《今日中国》等。当时他随张光宇等一批志同道合的师友南下到香港,这是抗战漫画宣传队其中南下的一支,也有像叶浅予、张乐平等人北上到南京、武汉等地的。这一年,丁聪与上海美术界进步人士共同成立上海漫画界救亡协会,将漫画变成抗敌的“轻武器”。

1935年7月28日,上海《晨报》副刊《图画晨报》上出现了一个大脑壳、圆鼻头、光头上竖着三根头发的漫画儿童形象,这就是张乐平笔下的三毛。三毛的形象,在抗战时期成为千万苦难民众的缩影。在物资匮乏的条件下,张乐平带着画板辗转各地,每一幅作品都凝聚着对民族命运的深切关怀,让三毛成为跨越时代的精神符号,激励着人们为民族解放而奋斗。

“三毛诞生后的90年里,中国经历着翻天覆地的变化。他以儿童的视角见证着时代发展。”上海图书馆中国名人手稿馆原馆长、上海师范大学特聘教授黄显功谈道:今天抗战老兵们已至耄耋、期颐之年,而铭记历史、不忘初心,漫画里永远年轻的“抗日老兵”三毛,所承载的历史记忆和精神价值永远不会褪色。三毛善良、坚韧和乐观,陪伴了一代又一代中国人的成长。“张乐平先生长期和流浪儿童交朋友,才能画得如此生动。”漫画家、上海市美术家协会荣誉顾问郑辛遥介绍。

《三毛从军记》与《小朱从军记》

漫画人不约而同地同仇敌忾

在上海刘海粟美术馆举办的“为了不忘却的和平——纪念世界反法西斯战争胜利80周年”特别活动上,上海市美术家协会漫画与动画艺委会主任孙绍波、张乐平之子张慰军、丁聪之子丁小一,与观众共谈“三毛”与“小朱”从军的故事,追忆往事为的是莫忘国之殇,珍爱和平。

张乐平先生和丁聪先生在抗战岁月中,不约而同地运用相似的表达方式和相似的题目来完成各自的作品《三毛从军记》《小朱从军记》,也许是出于他们在经历抗战烽火时的感同身受,和漫画人的心灵相通。

作为中国首部无字长篇漫画(1946年在《申报》上发表),《三毛从军记》被誉为“没有文字的文学巨作”。漫画中三毛的天真与战争的残酷形成强烈对比,既讽刺了战争的残酷荒谬,也歌颂了底层人民在苦难中的坚韧历练与坚守乐观。“这个系列的漫画用看似喜剧的皮囊包裹悲剧的灵魂,把荒诞的故事以貌似真切的情节来呈现,在创作中把黑色幽默手法运用得炉火纯青,非常受读者的欢迎。”张慰军说道。

“父亲常说:画三毛,就是画我们自己。”忆及父亲言行,张慰军感慨地说,“父亲亲眼见到侵略者犯下的罪行,用画笔告诉我们‘抗战胜利来之不易’。今天,我也这样告诉孩子们:第一要爱我们的国家,第二要热爱和平。”他希望孩子们能够从三毛的故事中感受到和平的珍贵,铭记历史、珍惜当下。

这两部作品在抗战前后的诞生,对中国美术史尤其对中国漫画史来说是非常重要的章节。

丁聪的长篇抗战连载漫画《小朱从军记》诞生于1938年12月的香港《星岛晚报》,漫画以普通青年小朱的参军经历,展现底层民众的抗战成长——从平凡青年到战士奋起抗战的蜕变, 刻画了人们在战争中的觉醒与担当,凸显“人人皆兵、共赴国难”的全民抗战图景,故事既有趣味又有积极意义,兼具纪实性与感染力。

据考证,《小朱从军记》是丁聪先生创作生涯中唯一一部长篇连载漫画。丁小一介绍父亲丁聪当年创作发表这幅漫画时的点滴回忆:“因为比较年轻,他的父母当时是不同意他远离上海这个家的。丁聪的创作也由原先的在上海画明星漫像,电影片场、社会现象的见闻漫画,转而全身心投入到抗日漫画创作中,为此他整整8年没有回过家。”

时代的“温度计” 大众的“传声筒”

漫画,以其敏锐的触角、生动的表达,天生就是时代的“温度计”,大众的“传声筒”。正如孙绍波所言,漫画家们是极具社会责任感和使命感的艺术群体,每逢历史的重要时刻,漫画从不缺位。

抗战时期,丁聪先生还创作过许多现实题材的作品,比如《现象图》《现实图》,还有《花街》等,其抗战漫画以尖锐的批判视角、强烈的现实关怀和细腻的人文刻画,成为抗战时期揭露黑暗、唤醒民智、凝聚力量的重要载体。

长卷作品《现象图》创作于1944年的成都,画的是在抗战最为艰难的阶段“前方吃紧、后方紧吃”的讽刺景象,是当时大后方各个阶层的一幅立体交叉关系图,以讽刺手法批判消极抗日现象。作品以群像式构图揭露抗战时期的社会乱象,如官僚腐败、投机倒把等,呼吁社会反思。丁小一说道:“在画中我们可以看到远离家园徒步逃难的难民全家和依然过着骄淫奢侈生活乘坐小轿车出行的富人们的对比。无人关心的前线抗敌受伤战士与后方挖空心思贪腐抗战捐款的军官对比,等等。这幅画作,现藏于美国堪萨斯大学艺术博物馆。今年我还得知这幅画作在纽约古根汉姆美术馆也展出过。”

再如聚焦平民苦难的《日本强盗任意蹂躏战区里的我同胞!》——揭露战争对无辜生命的摧残,唤起对生命价值的珍视;记录饥荒、流离等场景,如《占、焚、饥、掠》凸显战争对生存权的剥夺,传递“生命至上”的理念;通过刻画士兵的战斗、民众的支援如《东江游击区百日杂忆》,展现“全民抗战”的决心;用敌后战场的胜利如《怎么遇不着一个中国地八路军的斗士?!》彰显抗战的韧性与希望。

这些经典漫画既是历史的见证,也是精神的丰碑,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,仍以其真挚的情感与深刻的内涵,指引我们回望过去、珍惜当下、面向未来。

以画为镜:漫画里的和平呼唤

回望历史,战争带来的最大苦难是生命的摧残,三位漫画家始终以悲悯之心关注生命本身,用作品传递对生命的珍视。因此他们对和平有着更深刻的向往,作品始终传递着对和平的呼唤。

丰子恺在抗战胜利后创作的《胜利之夜》《桃花源记》等作品用艺术的力量抚慰战争带来的创伤,让和平的理念在人们心中生根发芽。丁聪的讽刺漫画在呼吁和平方面有着独特的力量——《“和平”的代价》《和平鸽与橄榄枝》等作品以鲜明的立场告诉人们,和平需要守护,只有认清战争的根源,才能真正珍惜和平的来之不易。而张乐平的三毛形象在和平年代有了新的意义——中华人民共和国成立后,《三毛爱科学》《三毛学雷锋》通过三毛命运的转变,让人们直观感受到和平带来的幸福,从而更加珍惜来之不易的生活。从流浪到幸福,三毛的形象变迁成为“时代的镜像”,无声地呼唤着人们珍爱生命、守护和平。1949年,张乐平举办三毛原作画展,筹款创办三毛乐园收容流浪儿童,将艺术创作与拯救生命的行动结合,用实际行动诠释了对生命的珍视。

烽火岁月早已远去,但三位漫画前辈用画笔留下的精神财富依然闪耀。丰子恺的诗意关怀、丁聪的尖锐批判、张乐平的人文坚守,共同构成了中国漫画的精神内核:以艺术为纽带,连接历史与现实,传递对民族的热爱、对生命的珍视、对和平的向往。

今天重温这些漫画作品,我们不仅能感受到艺术的力量,更能从中汲取精神动力——铭记历史不是为了延续仇恨,而是为了珍惜当下的和平,守护每一个鲜活的生命,让战争的悲剧不再重演。

正如那些在战火中诞生的漫画作品所传递的信念:只要心中有光,艺术有温度,和平就永远不会缺席。让这些承载着记忆与精神的图像在新时代焕发新的生命力,以漫画之笔致敬历史、传承精神。

在抗日烽火的历史中 三毛在人生道路上成长

■黄可

张乐平 三毛解放了 年画 1950年

张乐平笔下的三毛艺术形象,从第二册《弄堂里的三毛》即早期的三毛,到第三册《抗战烽火》中的三毛,第四册《三毛从军记》和第五册《三毛流浪记》等后来的三毛来看,显然是不一样的。三毛艺术形象的塑造有一个发展、探索、深化、成熟的过程,这也是张乐平的漫画艺术发展、探索、深化、成熟的过程。

创造于1935年7月的早期三毛艺术形象,造型定位是一个不到10岁的小男孩,脑袋很大,光头,只长三根头发。

后来随着历史的变迁,在抗日战争中,三毛虽然小小年纪,却在参军征兵处争着一定要报名参军上前线杀敌(参见《三毛的大刀》漫画组画)。可见,在抗日烽火的历史进程中,三毛在正确的人生道路上成长。

到了第四册《三毛从军记》,三毛已参军上前线,发挥聪明才智,以妙计杀死日本侵略者,缴获枪支,立功受奖。同时,借助三毛的从军经历,暴露了国民党政府军中官兵不平等、长官虐待士兵等一系列问题。

尤其在第五册《三毛流浪记》中,三毛作为旧中国流浪儿童的典型形象,已是塑造得相当完整和成熟。三毛的造型,除了头部特征基本与早期的三毛相似外,则突出了他因为长期流浪不得温饱而营养不良,所以体格特别瘦骨嶙峋。而对于三毛精神气质的刻绘,则特别强调机智勇敢、正义有为、助人为乐,使人一见就感到可爱和亲近。就绘画表现技巧而言,线条已是圆熟伶俐,发挥到几乎可以一笔不多也不少的地步。

第六册《盼望曙光》和第七册《三毛新生记》,三毛在流浪中因见义勇为,触及旧社会的所谓法规而被捕坐牢房,在监狱中遇见被捕的革命者,受到革命者指点而追求光明。上海解放后,三毛也获得了新生,成为人见人爱的少先队优秀队员。

1950年,张乐平用热烈的色彩,创作了一幅新年画《三毛解放了》(由《大公报》印制),借助三毛在欢腾中打腰鼓和扭秧歌来欢庆新中国诞生。1959年,新中国成立十周年时,张乐平又创作彩绘宣传画《祖国万岁》,借助描绘满怀喜悦的三毛,乘坐气球吊着的花篮腾空翱翔,来欢庆新中国诞生十周年。

张乐平笔下的“三毛”,成为从旧中国到新中国半个多世纪,影响感染几代人的艺术形象,并且通过改编拍摄成故事影片、美术电影,以及编制成木偶剧,翻译出版各种外文版三毛连环漫画,在世界各国也甚有影响。

在抗日烽火中,张乐平始终坚持运用漫画为武器,向日本侵略者进行战斗的坚强战士——看了《张乐平》系列图书,这方面令我肃然起敬。

1937年“七七”卢沟桥事变,全民族抗战爆发,张乐平投入组织“上海漫画界救亡协会”,同时创办《救亡漫画》五日刊,接着又成立抗日漫画宣传队,叶浅予任领队,张乐平任副领队,胡考、特伟、梁白波(女)、陶今也、席与群等为队员,当年9月从上海出发,一路西行,途经南京、镇江等城市,举办大型抗日漫画展览,在街头进行流动抗日漫画宣传。后又到武汉,创办《抗战漫画》半月刊,创作武昌黄鹤楼头巨型壁画《抗战到底》,并创作系列抗日漫画传单散发到日军阵地。

在此前后,又有漫画家张仃、陆志庠、廖冰兄、陶谋基、周令钊、黄茅、叶冈、麦非、宣文杰等加入漫画宣传队,扩大了力量,于是成立抗日漫画宣传分队,由张乐平率领漫画分队,赴江西上饶一带战区开展抗日漫画宣传活动,出版油印随时散发宣传抗日的《漫画旬刊》,并与官方的《前线日报》合作,编辑宣传抗日的《星期漫画》副刊。直至1942年,前后达五年之久。其间,张乐平创作了大量的抗日漫画,除了著名的《敌寇脸谱》漫画组画外,还有在前线现场写生的《日寇投降》,以及12位抗日英雄肖像等,这些都值得载入我们的美术史。(作者系美术史论家、中国美术家协会原上海分会理事,配图均选自《张乐平》系列图书)

——摘自2025年8月23日《美术报》