三毛90岁,仍是少年

陈 苏

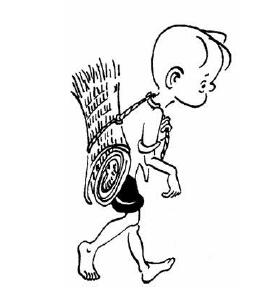

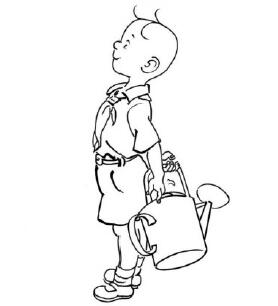

光光的大脑袋,顶着三根毛,或趴或卷或翘,圆圆的大鼻头……

我——三毛,今年90岁了,仍是少年。

7月28日,是我90岁的生日。

上海巴金故居常务副馆长周立民在朋友圈里发了一则消息,7月26日,“重温《三毛从军记》图片展”将在巴金故居开展,我将重访这位老乡前辈的故居。

当年,“父亲”张乐平常常带我一起去这里拜访巴金先生,自从1950年起,我家搬到上海五原路288弄3号,距离巴金家——武康路113号步行仅需10分钟。两人因工作常有联系,又性情相投,常常往来,交游甚密。

7月28日,我生日当天,在家乡海盐为了纪念抗战胜利80周年,“战火中的一缕清风”——张乐平抗战作品暨《三毛从军记》文献展开展。在此期间,海盐县海塘村张乐平故居旧址将立碑纪念。

我的“兄弟”——张乐平之子张慰军将带我重返故里。

90岁了,“父亲”张乐平赋予我的这一生,流浪过,从军过,经过战火,也见过盛世,有过艰辛,有过苦难,也有过欢笑。

诞生记

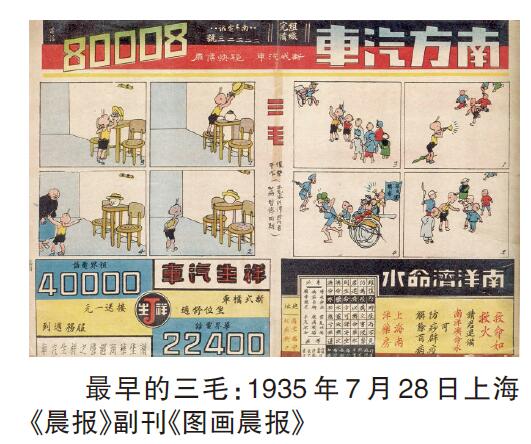

作为中国漫画的代表人物之一,我生于上海。1935年7月28日《晨报》副刊《图画晨报》,原本连载的漫画《王先生》被两幅《三毛》四格漫画取代,《王先生》的“父亲”叶浅予生病,我的“父亲”张乐平临时救急,用“三毛”漫画补缺,这就是现在能找到的最早的“三毛”。

我的诞生,是“父亲”张乐平的灵光乍现,也是他多年的漫画积累和生活打磨。

“父亲”1910年11月出生在海盐县黄庵头村张家门(今海塘村),幼年家境贫困,迫于生计,1925年,15岁的他小学毕业后就到上海郊区的永源木行当学徒。画画,“父亲”算是自学成才,他从1928年开始向上海各报纸投稿,上世纪30年代初,经常在《时代漫画》等刊物上发表漫画作品,逐渐成为上海滩颇有名气的专职漫画家。

当时,正是中国漫画的黄金时代,数得着的漫画形象便有叶浅予的“王先生”和“小陈”、鲁少飞的“改造博士”、梁又铭的“弗先生”、黄尧的“牛鼻子”……当时,中国漫画多为图配文,鲜有孩童形象,风靡世界的米奇、大力水手等外国动漫占据着孩子们的视线。

我诞生时,“父亲”虽只有25岁,但已颇有名气。他正在连载《毕笛生史》,一个头发尖尖、一无所有却死要面子的市井小民。“父亲”从小成长于民间,经历世事人心,他言语不多、老实本分、坚强善良、爱憎分明,他用画笔记下人间沧桑,歌颂美好善良,也抨击人心丑陋。

其实,在“父亲”最初的画稿中,我是个光头小子,那三根毛,正是他在反复揣摩中,某日偶发灵感的神来之笔。闲闲三笔,便有了“三毛”。正如半个多世纪后,一位香港漫画研究者的评价:“立时在芸芸外国儿童漫画偶像中,争得了一席位,并为中国树立了自己的儿童形象,意义重大之至。”

我诞生之后,一下子就火了,仅1935年至1937年,上海各大媒体就刊登了200多幅三毛漫画。

最初我其实只是个可爱的顽皮少年,就像当时上海街头随处可见的孩童,对世界充满好奇,也因此闹了不少笑话,这其实和当时流行的国外儿童漫画走的是差不多的路子。

从军记

1937年,全面抗战爆发,中国漫画界掀起抗战救亡的浪潮。

八一三事变后,“父亲”和上海的热血漫画家王敦庆、鲁少飞、叶浅予等人组织成立了“上海漫画界救亡协会”,组建救亡漫画宣传队,他是副领队。

漫画“从军”,他以画笔为兵戈,开始了一场没有硝烟的漫画战。

1937年9月,第一个战时漫画刊物《救亡漫画》创立,这也是当时全国抗日漫画运动的中心刊物,号召全国漫画家“与日寇作一回殊死的漫画战”。

11月,漫画宣传队撤往武汉,编辑出版《抗战漫画》,“父亲”是主要编辑,也是作品最多的画家之一。

他在《抗战漫画》上发表了数十幅漫画作品,连续为《抗战漫画》作了四期封面画。《唯有军民合作,才能消灭敌人》首先号召抗日军民团结抗战。

1938年4月,国际宣传处需要一批漫画赴苏联参加国际漫画展,漫画宣传队赶制了45件漫画,其中,有“父亲”创作的《啊!中国孩子!》等,6月在莫斯科展出。

据叶冈先生在《散点碎墨》中回忆:“张乐平是漫画宣传队的副领队,是队中造型第一高手。他画的人物经得起解剖,所以队中有大画制作,第一起稿人总是他。”当时,漫画宣传队实际管事人是他,有大画制作第一起稿人也是他。

我也在此时“扛”起了大刀,“父亲”以我为主角创作了一系列漫画发表在《抗战漫画》上。《三毛的大刀》讲的是我报名参军时因年岁小、个子矮被拒绝,我就拿起大刀,一下子砍倒两棵大树,说:“我不信东洋鬼子的颈子比树干还硬。”

此后八年,“父亲”辗转各地展开抗日活动。文史学家魏绍昌说:“张乐平在极其艰苦的环境中,辗转沪、苏、鄂、皖、浙、湘、桂、赣、闽、粤诸地,以画笔为武器,为中华民族的救亡生存作出了卓越的贡献。”

1938年武汉会战爆发,随着武汉失守,漫画宣传队分两队退守桂林,“父亲”带领漫画宣传分队由武汉出发,经九江、南昌到安徽休宁第三战区政治部所在地开展工作,9月,抵达长沙,开展绘制抗日壁画等宣传工作,到达桂林后,举办抗日漫画展,开办漫画研究班。

1939年夏,“父亲”和漫画宣传队在宁波及天目山一带开展流动画展。他在战地画了很多素描和速写,在金华举办了个人战地素描展,展览全部收入捐献给抗日救亡运动。他还与在金华的爱国作家、学者合作,创办以抗日斗争为中心的综合性杂志《刀与笔》月刊,发表了不少战斗锋芒毕露的抗日漫画,如《敌寇脸谱》组画和《王八别传》连载等。

此后,他率队从金华转至淳安、遂安、开化、华埠、常山、兰溪、龙泉和江西的玉山等地开展抗日宣传活动。

1940年底,因当局停发经费,两支漫画宣传队被迫解散,“父亲”牵头成立了挂靠第三战区政治部的漫画宣传队,又坚持活动了一年。

1942年,浙赣会战,“父亲”和家人历尽艰险,经福建崇安、建阳、南平到永安,沿途举办抗日画展,一路跋涉到赣州,在中山公园举办了个人抗日宣传画展。

1945年3月,“父亲”在兴宁的展览,被美军空军看中,受邀创作抗日漫画,定期配上日文,印成传单,向敌占区和日本本土空投。后来,美军航空队迁往广东,邀他同行,专设漫画工作室,配备英文和日文翻译,他在此工作直到抗战胜利。

辗转回到上海后,1945年12月,“父亲”在上海西侨青年会举行“八年战地展”,展出600余幅素描、水彩、漫画等。

八年抗战,“父亲”多次奔赴前线,自始至终坚守到最后一刻,多年后,回忆抗战岁月,不无感慨:“我这个漫画兵从1937年画到1945年,经历了抗战的全过程,武器就是一支画笔……激于民族的义愤,我们曾以苦为乐,不负祖国的托付,尽了自己的职责。”

他以我为主角创作的《三毛从军记》正是这八年血与火的抗战锻造的故事。

流浪记

1946年,虽抗战胜利,但上海依然是纸醉金迷的富人天堂、路有冻骨的穷人炼狱。

经过激情与热血洗礼的“父亲”,被浓浓的愤懑与无力冲击。他拿起画笔,以抗日战争为背景,希望通过我颠沛流离的从军经历,揭露旧社会的黑暗与腐败,展现战争年代底层民众苦难,警醒世人,“现在敌人虽已屈服,但我们决不能因此而解甲。”

1946年5月12日,《三毛从军记》在《申报》连载,不到五个月,连载120幅。

历经救亡图存的硝烟,我也不再是那个不谙世事的天真少年,而是艰难成长为一名充满斗志的战士——就像每一个战火中的中国儿童。我能参军上前线,发挥聪明才智,以妙计杀死侵略者,立功受奖,也能辛辣讽刺、针砭时弊。《三毛从军记》被誉为中国首部无字长篇连环漫画。

“我现在仍旧画三毛,而且画老样子的三毛,其原因便是我觉得三毛的生活环境,十年之中一成未变。”1947年2月出版的《三毛从军记》单行本序言中,“父亲”的痛苦可见一斑。

于是,紧接着又有了《三毛流浪记》——1947年6月15日开始在《大公报》连载,许多人正是从这天开始,认识了作为流浪儿的我。

《三毛流浪记》连载一年半,甚至有孩子闹着要接我回家,人们埋怨“父亲”,“三毛又开始流浪了,为什么不对三毛好一点?”

“父亲”何尝忍心“虐”我,然而又不得不一次次狠下心来。

抗战中,他在赣州看到一个个战争孤儿孤苦无依,萌生画一部战争孤儿的长篇连环漫画的想法。

1947年初的一个雪夜,回家途中的经历,催促着他拿起笔。那晚很冷,三个难童正围着一个烘山芋的小炉子,吹火取暖。北风刺骨的冷,大雪纷飞,第二天早上,他再次经过,三个孩子已经冻死两个。这让“父亲”狠下心来“虐”我,让我流浪,颠沛流离,食不果腹,衣不蔽体,一如郑家木桥那些数不清的流浪儿,经历着旧上海十里洋场最混乱最肮脏的生活。

他所暴露的黑暗,得到大众共鸣,也让当局害怕,威胁造谣,纷至沓来。为了躲避干扰,也为了节省开支,他带着全家和我迁到嘉兴。

嘉兴姚庄路北望云里19号,一幢木结构三开间两层楼,我们在这里生活了两年多,直到1949年4月,定居上海。

一楼一底,楼下西边一间是他的画室,《三毛流浪记》超过三分之二的画稿就是在这里完成的。

画累了,“父亲”就出去走走,北门外中基路小猪廊下,住着不少“小瘪三”,很多故事都化成了我的经历。那段时间,他真的呕心沥血——生活拮据、过度操劳、缺乏营养,他得了肺病,每天拖着病体画画,吐出的血沾染着“流浪记”。

新生记

1949年,我终于不再流浪,翻身做了主人。

然而“父亲”却陷入了迷茫,流浪儿三毛还要不要画下去。他爱我,当然希望继续画下去,但争论很多,他在《三毛何辜!》中说:“这些议论大大地影响了我的创作情绪。有人说‘三毛是流浪儿,就是流氓无产阶级,不值得再画’;另外有人说‘三毛太瘦了,他的形象只适合于表现旧社会的儿童,而且他只有三根毛,显得营养不足,即使值得再画,也应该让他头发长多起来,胖起来,这才是新面目’……”

他回到家乡,先后在嘉兴、海盐、杭州兜了一圈;他邀请文艺界人士开了三次座谈会,最后达成共识,三毛应该画下去,不改变形象特征,反映新时代幸福生活;夏衍也很支持他,撰写了一篇序文鼓励再版出集。

此后,“父亲”画了很多以我为主角的新生活漫画:

针对孩子们缺乏道德和素质教育,他画了《三毛学雷锋》,1977年6月1日发表在《解放日报》上;针对读书无用论,他创作了《三毛爱科学》……他仿佛回到青春,接二连三地画出一系列我的新生活、新故事,《三毛与体育》《三毛旅行记》……

1980年,他在访问日本时,曾萌发以我为向导,请阿童木陪伴,反映日本的漫画,虽然画了数张草稿,但身体不好,手边资料又太少,只得作罢。

1985年10月22日问世的《三毛学法》是他画的最后一部关于我的系列连环漫画。

那时,年迈的他,已力不从心,一幅画至少要画一天,但对我、对孩子、对生活的浓浓热爱凝聚在笔端。

“父亲”想一直画下去,让我经历更多的故事,学到更多的知识,过上更好的生活。

然而,1992年9月27日,他终是离去了,却赋予我永恒的青春。

1996年,三毛形象著作权无形资产被估为5.9亿元人民币。

2010年11月10日,张乐平百年诞辰之日,大型动画系列片《三毛》在北京人民大会堂举行首发首映发布会,动画片分五个单元,既有根据他的原作改编的《三毛流浪记》《三毛从军记》,也有以现代题材为故事背景的新编作品《三毛奇遇记》《三毛历险记》《三毛旅行记》。

《三毛流浪记》入选法国第42届昂古莱姆国际漫画节“文化遗产奖”,意大利博洛尼亚童书展世界无字书“特别荣誉奖”,联合国可持续发展目标图书俱乐部的推荐书单。

以我为主角的漫画不仅在报纸、杂志、图书等纸媒上广泛传播,也通过电影、电视剧、动画片、舞台剧、木偶剧、情景剧等各种艺术形式不断演绎,还被翻译成英文、韩文、越南文、法文、意大利文等多语种版本在国外出版发行。

如今,越来越多的人接过“父亲”的笔,利用多媒体手段、AI技术,让我经历更广的世界、更大的冒险。

90岁归来,我仍是少年。

——摘自2025年7月25日《嘉兴日报》