张乐平“三毛”漫画在抗战时期的转型与搁置

王朴之

摘要 自1935年在《晨报》发表第一幅“三毛”漫画以来,对“三毛”形象的创作便贯穿了张乐平一生。但在抗战期间,张乐平的“三毛”形象有着长达七年的创作中断。“三毛”形象的创作在抗战初期经历了怎样的图像和风格转型?为何戛然而止并被搁置多年?以“三毛”形象的战时转型和消隐为切入点是讨论该问题的有效途径。而通过回溯张乐平的战时经历,又能够呈现张乐平从个体书写向家国叙事的转变与妥协,凸显艺术家在民族危难时的复杂创作面貌。

关键词 张乐平 抗战漫画 转型 搁置

The Transformation and Shelving of Zhang Leping’s “Sanmao” Cartoon during the War of Resistance against Japanese Aggression

Wang Puzhi

Abstract Since the first “Sanmao” cartoon was published in Morning News in 1935, Zhang Leping has been creating the image of “Sanmao” throughout his life. However, during the War of Resistance against Japanese Aggression, Zhang Leping’s creation of “Sanmao” was interrupted for seven years. What kind of image and stylistic transformation did “Sanmao” image experience in the early days of the war? why did it come to an abrupt end and be shelved for so many years? Taking the image of “Sanmao’s” wartime transformation and disappearance as the starting point is an effective way to discuss this issue. By tracing back Zhang Leping’s wartime experience is also possible to reveal Zhang Leping’s transformation and compromise from individual creation to national narrative, highlighting the artist's complex creative appearance in times of national crisis.

Keywords Zhang Leping; cartoons during the War of Resistance against Japanese Aggression; transformation; shelving

1931年九一八事变后,反日题材的漫画逐渐成为报纸杂志所登载图像中一类非常重要的主题,漫画家们纷纷投入该题材的创作中。《上海漫画》《现代漫画》等流行漫画杂志在数年时间里公开发表了许多抗日救亡的漫画作品。1936年,全国第一届漫画展览会在上海大新百货公司四楼召开之后,面对驻沪日媒《上海日日新闻》的造谣,全国漫画作家协会顺势宣示了进行“抗战宣传”的自我定位。〔1〕上述经验显示,漫画家群体对日本的侵略

早有笔伐之基础,这也成为张乐平等人通过漫画宣传队介入抗战的实践前提。

一、介入抗战:漫画的宣传转向

1937年7月7日,日军在卢沟桥挑起七七事变,抗日战争全面爆发。上海虽未像北平一样受到正面的冲击,但抗日情绪已然高涨,舆论要求漫画作者“和目前的政治形势相配合,和当今的大众紧密地挽着手臂”〔2〕。同年8月

13日淞沪会战打响后,上海漫画界迅速响应,组织成立上海抗敌后援会漫画界救亡协会,当时已借“三毛”形象誉满全国的漫画家张乐平成为协会下属漫画宣传队的副队长,配合抗日战争开展漫画创作和宣传活动。

当漫画家们参与到战争宣传工作中,他们创作的图像需要为了战争宣传的有效性做出改变,隐喻程度比较高的漫画类型在快捷、有效、准确的战争宣传中明显是不适用的。因此, 诸如宣传画、广告画那样通常以单幅形式呈现的简明作品在此时为画家们所青睐。另外,运用方便卷曲、折叠携带的布面来创作宣传画,也是画家们在战时的一大适应性发明。在战争中,艺术家们的身份从单纯的漫画创作者转变为一场战争的图像宣传工事的共同铸造者。1937年9月,漫画宣传队从上海赴南京后马不停蹄地创作,在半个多月里创作赶制了200余幅作品,并于9月18日这个特殊纪念日开始,在南京新街口大华戏院举办了为期五天、不收门票的“抗敌漫画展览会”。

张乐平在此次展览中展出了其战争宣传漫画的代表作《救国公债》, 该作中绘画主体要素造型精致、结构准确,同时将一个完整的主题叙事在单画面中很好地表达了出来。作品构图张弛有度,画面底部塞满一排排的炮弹,炮弹上的高光、暗面与轮廓兼具夸张性与写实性,底部左侧是两个操作大炮进行战斗的军人,他们表情生动、造型准确。天空中有一团以细致的明暗色调描绘出的升起的硝烟, 旁边几个日本侵略者被炸上天,侵略者的军服、旗帜、断臂飘在空中…… 展览中不乏叶浅予、梁白波、张仃等画家的优秀作品,但《救国公债》依旧是展览中最为杰出的作品之一,被当时的媒体封为“大师之作”。〔3〕

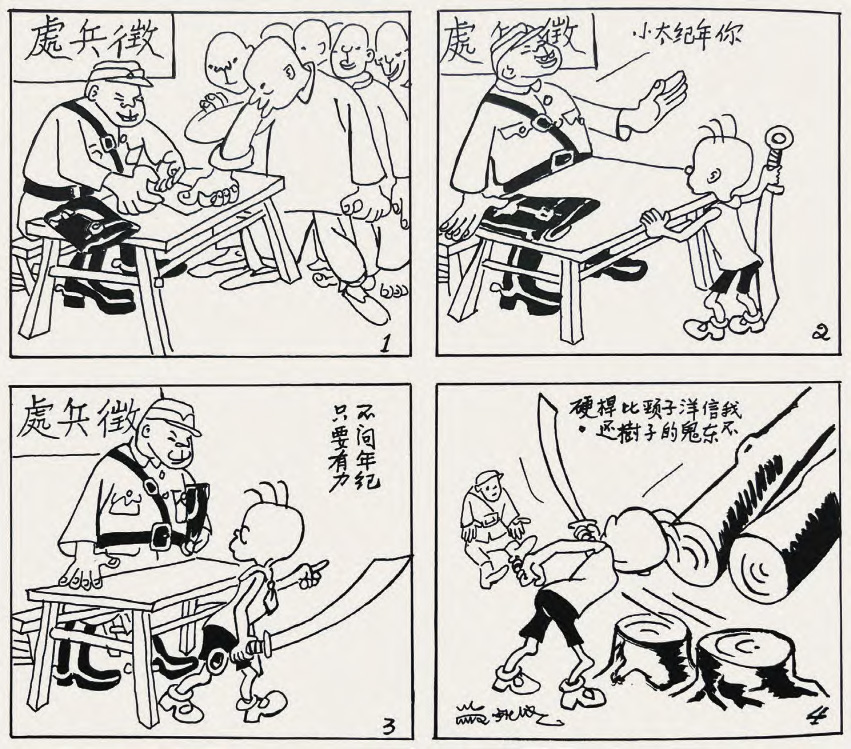

漫画的宣传倾向在战时有显著的增强。一方面出于宣传的需要,另一方面也出于对战况的适应,大部分上海滩的漫画家直接放弃了自己一手塑造的漫画形象,例如叶浅予的“王先生与小陈”、梁白波的“蜜蜂小姐”……而张乐平则不然,他在介入战争的早期阶段曾继续创作“三毛”题材漫画,尝试对它进行调整以适应战时的宣传需要。1938年在武汉时,张乐平分别于《抗战漫画》的第2、第3期发表了《三毛的大刀》和《三毛的爸爸》,又在第6和第10期分别发表了《可以智取》与《从敌人枪刺下逃出的三毛》,共四组“三毛”漫画。此后张乐平对“三毛”形象的创作戛然而止,在接下来的七年中几乎没有再绘制过 “三毛”形象,直到重返上海后才恢复对“三毛”系列的创作。

二、战时“三毛”漫画的图像转型

在战时语境下,“凡是以宣传鼓动为目的的绘画,都可称为宣传画”〔4〕。从内容上看,抗战时期的“三毛”漫画中,除了《可以智取》是张乐平一贯采用的社会现象讽刺漫画外,其余几件明确显示出张乐平在介入战争宣传伊始, 增强“三毛”漫画宣传性的尝试。《三毛的大刀》和《三毛的爸爸》,显然是张乐平试图以“三毛”形象广泛的群众基础,为征兵工作提供宣传。《三毛的大刀》描绘了三毛在抗日征兵处坚决要求报名参军上前线杀敌的情景,当征兵官认为三毛年纪太小而拒绝他时,三毛称“不问年纪,只要有力”,同时举起大刀一口气砍倒了两棵大树(图1)。《三毛的爸爸》讲述三毛爸爸见到壮年男性全员征兵的公告后,当征兵处的人来到家中时假扮女性在家中做女红缝补,妄图逃脱兵役,后被三毛揭穿的故事。《可以智取》则通过三毛为灾民募捐受到富人无视的故事,表达对于权贵者漠视他人悲惨遭遇的反思。

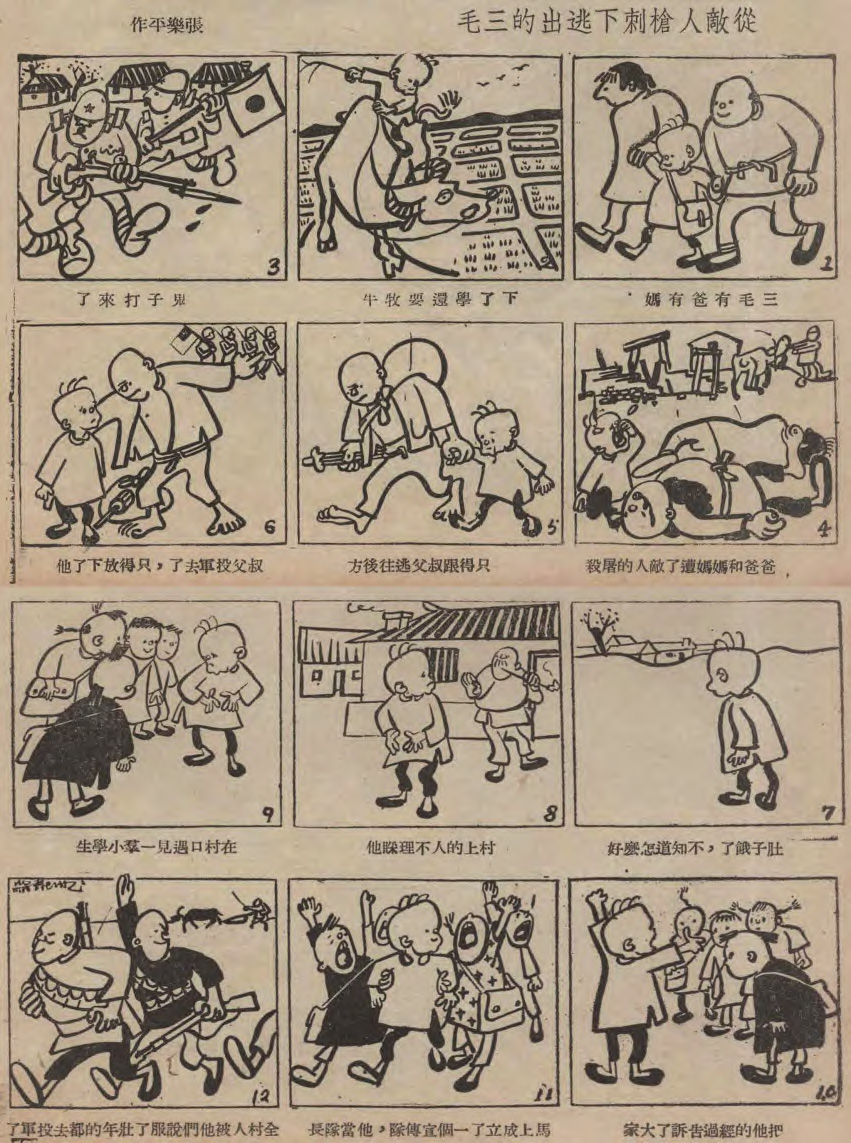

其中《从敌人枪刺下逃出的三毛》尤为特殊,它以三毛为主角,用12幅画面组成的连环漫画讲述小三毛的父母被日军杀害后,他无人照料,后与小朋友们组成漫画宣传队,说服村里的壮年男子去投军抗日的故事。(图2)这则故事明显带有漫宣队的自传意味,将“三毛”形象和漫宣队的成立过程联系

图1 张乐平 三毛的大刀 漫画 1938

在了一起,幼年三毛的经历恰好成为漫宣队成立背景的叙述载体。虽然张乐平在漫画创作中大量将现实生活中发生的事件作为漫画情节的来源,但一方面成年人与儿童的生活世界存在着较大差异,另一方面张乐平在多数情况忠实于观察和记录,因此在“三毛”作品中体现的现实主要是生活化的趣事,在以往的“三毛”作品中极少见到张乐平将自身经历置入作品的例子。此外,更为重要的方面则是图像的转变。《从敌人枪刺下逃出的三毛》采用了一种高度简化概括的作画方法,张乐平舍弃了所有的阴影和灰部,画面上只有着色和不着色两种区分。当然,被画家们广泛使用的线描也是仅有着色与不着色的区别,但这件作品的特殊之处在于,它采用的不是线描般粗细一致的线条。我们可以明显地看到张乐平在这件作品中的线条有粗有细。要表现体积较大者,便加粗线条的宽度,如第二幅图“下了学还要牧牛”中田埂远处的山;要表现大块深色的地方,则直接把块面涂黑,如深色的衣服及第四幅图“爸爸和妈妈遭了敌人的屠杀”中的血迹。这种剧烈的图像转型事实上是张乐平创作变化的直接反映。

从艺术性出发很难解释上述改变,因为从绘画层面来说,这样的创作方法丢失了许多的细节,与画家们磨炼技法努力追求的艺术创作效果是背道而驰的。我们不妨以不同时期的“三毛”为例进行说明。创作早期“三毛”形象时,张乐平对于这一形象还未有成形的考虑,在《图画晨报》发表的“三毛”漫画一方面缺少客观环境的细节描绘,另一方面在人物造型上比例并不精准,细节的塑造也略显稚嫩。到漫宣队成立以前,“三毛”漫画的图像已相当之成熟,此种成熟体现为作品日益丰富的绘画细节,包括孩童的比例动态、服装配饰、周边景物等。如《蒋三毛爱国未遂》便是一则非常精彩、充满细节的多格漫画, 作品中三毛和同伴孩子的头盔、服装都有灰部示意色彩,三毛的服装更是以细腻的笔画描绘出毛衣的质感,这些细节无不显示出艺术家在绘制人物时精湛的速写线条技艺和纯熟的配色技法。而到了战争之时,这些细节却在“三毛”作品中一下子失去了。比如《从敌人枪刺下逃出的三毛》中,小三毛的形象与《蒋三毛爱国未遂》中相比,无论是灰部的色彩还是衣纹的结构,诸多细节都不见了,取而代之的是大块面的黑和白, 人物造型的比例仅仅出于表达的有效,不再追求解剖式的精确。

图2 张乐平 从敌人枪刺下逃出的三毛 漫画 1938

既然这样的改变并非出于艺术性的考虑,那么它必然是艺术家为了应对某些情境的主观选择——事实上也的确如此,战争语境下的艺术是一种在各方面都存在限制的宣传工作。将绘画中的复杂细节抛却的好处是创作省力、印行方便,“能用较少数的工作力作广大的、普遍的宣传”〔5〕。战时漫画不论是风格上向木刻的靠拢,或是行动上与木刻的合作,都从侧面佐证了这一倾向。《从敌人枪刺下逃出的三毛》也符合这种改变,其图像转化显示出张乐平不仅在图像功能上有所探索,也在艺术风格上进行不断地修正,使之于战争宣传图像中具有一种统一性。

三、暴力转向的背后:儿童介入战争的尝试

使用暴力的图像传递愤怒是漫画家战时的共同选择, 以儿童为主题的漫画同样不例外。即使如丰子恺这位笔下的儿童作品总是呈现出宁静意味的漫画家,也在1938年至1939年间目睹日军轰炸的暴行后画下了《轰炸》组画,其中“广州所见”“嘉兴所见”几则漫画均呈现出程度极高的暴力图像。画面主人公依旧是丰子恺擅长描绘的母与子,风格也同样是他一贯使用的“中国画”式漫画,内容却与往日全然相反。画面中的血液从头颅处飞喷的场景显然带有主观的艺术夸张,使得认定这些图像出于丰子恺的笔下竟令人感到有些突兀,但它们确实是丰子恺有意为之,从而增加场景暴力、血腥的程度。虽然如此暴力、露骨的处理方式在丰子恺的作品中仅是昙花一现,但这些作品表明丰子恺意在记录现实、激励民气的战时创作尝试,呈现为既要保持个人风格,也要达到一定的宣传效果的图像样貌。相较于丰子恺不改变笔墨风格、直接增加暴力元素的做法,张乐平《从敌人枪刺下逃出的三毛》在图像层面上的改变则直接体现出他战时对“三毛”形象进行的更为深入的改造。这种改造是张乐平为了克服硬性条件限制和增强视觉冲击而对艺术性的妥协。但与此同时,该过程中张乐平的主观选择亦无法忽略。

将儿童介入战争语境中是抗战理论和舆论所双重号召的,正如《论战时儿童教育》一文所强调的那样,战时儿童教育不仅不能“因国家抗战而断气”,更呼唤“能切合抗战环境的,以抗战为本位的儿童教育”。〔6〕作为“三毛之父”的张乐平于情于理都应支持这项工作。事实情况也是如此,种种迹象表明张乐平在抗战期间搁置“三毛” 漫画创作前,曾对“三毛”介入战争宣传具有高度的主观意愿。作为“三毛”形象的作者,张乐平希望他笔下已成

为全国最知名漫画形象之一的“三毛”能够介入战争叙事中,通过这一漫画形象既有的广泛影响来助力抗战宣传,

“三毛”漫画在战争期间的改造尝试才因此出现。

四、“三毛”形象的战时抵牾与搁置

在战时语境下,漫画形象的搁置并非张乐平的个例。当我们将视角拓宽到漫画家群体,会发现几乎所有介入战争的漫画家都在战时放弃了苦心经营的漫画形象,并且极少有漫画家去创作新的漫画形象。在20世纪20年代末至30年代初,漫画家普遍倾向于采用“创造漫画形象”的方式进行漫画创作,这样做一方面具有创作上的连续性,使得作者构思相对省力,也适合在报刊连载;另一方面作者可以通过创作的漫画形象在媒体的广泛传播,增强自己在业内与社会上的名声。出于各种条件的限制,漫画家在战时大多舍弃了以往广泛采用的“创造漫画形象”的方式。

从客观条件讲,一方面,由于战争时期的宣传紧张、快速,并且时常由于战斗突然发生而不得不转换场地,因此战地宣传需要创作者以最为简化的方法应对绘画任务。同时,不同时期、不同场域的宣传需求和绘制需求千差万别,传播途径与发表平台并不像以前的报刊一样稳定,连载、发表受到很大限制。另一方面,在战争环境下,艰苦的物质条件、紧迫的时间条件,都成为影响艺术家创作的种种不利因素。画家在这样的情形下难以获取优良的绘画材料,也难有充足时间构思故事、修改画面——如此条件下产出的作品显然难以令人满意。此外,“创造漫画形象”的方式本身也并不适应战争时期的图像生产的需求。毕竟“创造漫画形象”将故事的叙述围绕一个或多个主角而展开,主人公的人物设定和故事背景限制了故事可能的行进方式及发生场景,在应对战时讽刺、鼓舞、愤怒、怜悯等多情绪角度的宣传需要时,应用能力便显得捉襟见肘了。

而对于张乐平来说,他并非从介入战争伊始就下决心放弃在战时对“三毛”形象的创造和经营——他创作了多件“三毛”作品,并试图以三毛的形象来促进征兵动员、全民抗战等工作。但在战争进入白热化的阶段,三毛形象从多个方面都实在无法适合战争宣传的需求。首先,小孩子的形象介入战争宣传领域的例子屈指可数,也很难展现出较高的宣传性和讽刺性。其次,抗战期间张乐平的主要精力放置在创作功能性的宣传画以及对于战场的写实记录,“三毛”这一儿童主体的漫画形象在战争期间并不能够很好地符合战争宣传“直接、迅速、暴力”的工作方式,于是张乐平在这一阶段暂时搁置了围绕“三毛”形象展开的创作,转投更符合战时宣传逻辑的图像与方法。

结语

张乐平的一生笔耕不辍,却在生命中两次对“三毛”创作进行了长时间的搁置,一次是本文所说的抗战时期,一次则是在新中国成立后的“十七年”时期。综合看来,张乐平对“三毛”形象的战时搁置实属主观尝试转化却难以实现预期后的无奈之举。考察抗战时期“三毛”形象的抵牾与搁置,一方面使我们得以借助“三毛”的战时形象转变来厘清张乐平在不同阶段对“三毛”形象的功能规划,另一方面亦能够通过观察漫画家作为创作主体在不同情境下的应对策略,呈现出主观与现实这一对隐含在“三毛”形象转变中的实质条件,对战时漫画界的情形以及艺术创作与战争宣传的供需关系形成更清晰的描绘。(本文为2024年度国家社科基金艺术学青年项目“抗战时期‘漫宣队’的创作机制与图像传播研究”阶段性成果,项目编号:24CF209)

王朴之 浙江外国语学院艺术学院讲师

(本文责任编辑:李方红)

〔1〕全国漫画作家协会《上海日本新闻善于造谣》,《漫画界》 1936 年第 8 期。

〔2〕狄克《漫画是图画的武装》,《漫画和生活》 1936 年第 4 期。

〔3〕《漫画界救亡协会宣传队—— 在南京》,《抗日画报》 1937 年第 6 期。

〔4〕李光耀《国难与动员: 漫画宣传队及其抗战漫画研究》,博士学位论文,中国美术学院,2023 年,第 54 页。

〔5〕胡考《漫画与宣传》,《文艺战线》 1938 年第 1 卷第 6 期。

〔6〕梦石《论战时儿童教育》,《抗战( 汉口)》 1938 年第 20 期。

——摘自《美术观察》,2025年第5期