宋庆龄和新中国儿童福利事业开拓者们

郑 宪

先哲受敬重。为孩子的先哲,尤令人景仰。

宋庆龄陵园内,有“一切为儿童”的先哲在:张乐平,陈鹤琴,任德耀。在园内的名人墓地,他们奋斗一生后,静静躺下卧,长伴着宋庆龄。

生前,他们是著名漫画家,儿童教育家,儿童戏剧家,各自领域的巨擘,但皆具灿烂童心,品德高尚,远瞻卓识。而宋庆龄,以她深邃洞察的眼光,识英才,挽起他们的手,为当年苦难的中国孩子,为孩子有光明可期的未来,戮力披荆斩棘,斫拓一条条生存发展的路。

今日,我来宋庆龄陵园,在葱郁的翠柏中,在一块块肃静的碑文前,重读先哲高山仰止的品格。

因“三毛”,有了宋庆龄与张乐平相识的缘

几张旧照,令今人感慨。

照片一:右上方靠墙一台灯,两个相连的半圆灯罩,照亮灯下摊开的三毛的画作。靠墙还有一把三角尺,一个玻璃圆杯。画面左下方,画图颜料软管列兵般铺开,一个盛水的白瓷大碗里,搁一支描摹画笔。画面主体左上方,是1949年初的张乐平,深灰条纹西装,瘦身,坚挺的鼻梁,下垂专注的双眼,双手摊在一张洁白的画纸上,正屏息下笔入境——赶画当年的三毛。

照片二:1949年4月4日(当时的儿童节),拥挤不堪的人流,在今人看去极简陋的展览现场,前胸贴后背地涌动。有西装革履者,着中式服装者更多,烫波浪头发的女士,戴礼帽的谦谦绅士,懵懂好奇踮脚举头的孩子。甚至,有两个戴大盖帽的军人或警察。一大盖帽者还唇上夹一支烟,吐出的烟雾在飘绕弥漫。此照左上方,是三毛笑脸的头像,左眼睁大,右眼略显狡黠顽皮地半睁,一只手抬起,食指指向广而告之的大字:“三毛原稿”——因为这原稿,吸引如此澎湃人潮。照片右上角,一条主办方打出的白底黑字字幅:中国福利基金会(宋庆龄领导之)主办。

照片三:一张在展会上义拍的三毛形象画作。赤脚的三毛在狼吞虎咽地吃饭,一个破口的大碗遮住他绝大部分脸面,只露出右眼之一角,骨碌碌转的眼球惊惧地斜视外面的世界。破裤烂衫。头顶上的三根细毛,前一根向下贴伏,中间一根高扬惊耸,最后一根随风扬起。流浪之相,饿贫之囧毕现。

照片四:在当日义卖会现场,张乐平怀抱一个儿童,并为周围参观者簇拥,他们多是穿盛装的儿童,怀抱婴儿的妇女。四周的展览画作前,还有许多不想挪移的人群,殷殷期待与画作者下一波的无间合影。

一亲历者在当时的报上撰文热评:“即使雍和宫开放,恐怕也不会有此盛况。”

如此盛况,缘由张乐平紧紧揪住时人心扉的三毛画作,亦与宋庆龄高屋建瓴关注当时苦难儿童的拳拳之心关联。

三毛的形象,由张乐平在1935年“十月怀胎生出”,初始以一个滑稽幽默的上海弄堂顽童示人,兼具对社会不良现象的挞伐。1937年,淞沪会战当月,漫画家组成抗日救亡宣传队。八年中,张乐平足迹遍及中国十余省市。他以抗战前线经历,作《三毛从军记》。抗战后,上海遍地流浪儿,处境艰困凄惨,张乐平又以耳闻目睹之现状,以忧思、愤怒、同情与慈爱,作《三毛流浪记》,引发社会对三毛产生巨大同情和共鸣。当年许多上海市民的日常,“与三毛共忧乐”。打开新一天报纸,目光先要与三毛对接聚焦——“三毛今天在做什么”?1948年,《大公报》将连载的《三毛流浪记》结集出版,书卖大热。宋庆龄闻之,观之,遂有更高一层的眼光和思考。她在给王安娜信中言,“我喜欢三毛的漫画。希望你能恳请埃迪(中国福利基金会会计汪海清)为我代买6本,我想寄给国外的小朋友。”同时,又请冯亦代夫妇(夫人系郑安娜,中国福利基金会秘书)与张乐平联系,创想举办三毛原作展览会,举行义卖,并建立援助流浪儿童的“三毛乐园会”,以筹措资金,“救救三毛,救救(全社会)流浪的孩子”。

今天,我见到张乐平第四个儿子张慰军。以今视昨,回望历史。张慰军五十年代才出生,1949年初春筹备举办的“三毛原作展览会”,自是没有经历,他是闻家中上辈人之后的回忆断想,描述出来也历历在目。当时参观人群的爆棚,除了在南京路大新公司(后上海第一百货商店)四楼正式展出的内景境况,义卖原稿画作及各种签字物品被中外宾朋竞购一空,其“户外风景亦令人动容”:排队者,“从南京路兜兜转转弯出去一大圈,填满了旁边的六合路”。文章起首描述的旧照片上,我们看到的是一脸清癯作画的张乐平,也看到与参观者合照一脸灿烂笑容之张乐平,却同样于当年的张乐平,又是一个正在患着肺结核症的病人,不时会咳着血。

1910年出生的张乐平,为人谨慎,不多说话。但在作画艺术上胆子很大。画《三毛流浪记》时,接到过一封夹有子弹威胁生命的信,但他不为所动。《三毛流浪记》,既传奇又跌宕起伏。张慰军说,父亲作画前的第一步,先是为一帧帧的画做缜密的文字描述,然后画草稿图,最后形成“如长篇小说情节般的无字的漫画”。

《三毛流浪记》在《大公报》发表后,引起上海市民广泛关注,张乐平夫妇感到居住在上海闹市区会带来诸多干扰不便,又因物价高企,生活压力颇大,故在1947年,搬出了原来住在金陵东路江西南路的三楼居所(三毛的画就在那个环境“出生”),带三个孩子迁往嘉兴,那里离自己老家海盐也近。嘉兴房租低廉,除有两上两下的房子,还有一个园子,三户人家共用的一方天井。如此,既可节省家庭开支,又能专心画画,兼静卧养疴。为取报刊稿费,一到两个月回沪一次。当年,闻宋庆龄急迫召唤,张乐平慨然允诺,制定展览计划,承诺“在一个月内赶画30幅三毛水彩画,供展出期间义卖”。宋庆龄闻之甚喜。

张乐平抱病而作,使命而为。家人清晰回忆:“1949年过年时,张乐平除在嘉兴家中努力作画,还去了上海,乘火车,单程一个多小时”。因身体不适,正式开展前的两次预展,张乐平只去了一次现场。而就是这一次,他遇见了擘画全局的宋庆龄。

为了让所有像三毛一样的苦难孩子“有饭吃有书读有房子住”,两位先哲,便有了这次“心的交流”。那是1949年3月下旬的一日,在外滩汇丰银行礼堂,“三毛原作展览会”的预展展厅。在此之前,他们从未面见。而当日,在比他年长17岁的“国母”面前,张乐平自是“小字一辈”。从张乐平眼里望出去,宋庆龄举止端庄,衣着素朴,人则看上去年轻,“不过四十岁的样子”。

那日,中外宾朋云集,媒体记者参差,中文英文交错。此种环境语境下,身体不适的张乐平稍显不安。他是土生土长带刺的率真艺术家,外语不通,面对向各国各界人士的宣示,一时有些拘谨。此时,宋庆龄很自然地坐到他身边,高雅的气质,震慑全局的人设气场,无意修饰的淡定加持。

张慰军请我注目一段他父亲很多日子后写下的回忆文字——

“那天,宋庆龄坐在我的旁边,她同外国友人谈话,讲一口流利的英语,同我讲话,却是一口道地的上海话。她很亲切地问我是什么地方人,家里情况如何,怎么画起三毛的。完全是家常式的谈话。外国友人同我谈话,宋庆龄亲自翻译。开始我还有点拘束,看到她这样和蔼可亲,就很快自然起来。她一再向我表示感谢,说,这次你为流浪儿童做了件大好事,真太辛苦你了。听了这些话,我非常感动。”

一个三毛,惊动上海滩。两位先哲,主演救助上海苦难儿童一台戏。张乐平被宋庆龄如此亲力亲为之垂范而感动,宋庆龄也为张乐平的义举感动——他抱病前来,抱病在乡间一隅日以继夜作义卖的画,抱病行走往来沪浙两地。宋庆龄对在场的中外友人一字一句说:“三毛是一个可爱的、中国漫画作品中的主人公,他经历了中国穷苦孩子所要经历的一切苦难。他现在成了一个‘小先生’,而且我们正在用他进行一次筹款活动。”

4月4日儿童节,“三毛原作展”在南京路大新公司四楼正式展出,影响空前。展出7天,十万余众竞睹,满城争说三毛。展览会共筹得3206银元,其中义卖画稿收入1291银元,可维持千余名流浪儿童生活一个月。其最感人处:许多工人、码头苦力、三轮车夫、摊贩、教师、店员争相而来,捐出自己辛苦挣来的钱与物,他们送给三毛的衣服、帽子、鞋子,以及铅笔、练习本、玩具、糖果等,堆成了一座小山——三毛,成为了上海劳动人民自己“最心疼的娃”。

而宋庆龄,之后“嘉奖及馈赠”于张乐平的,是他病中艰苦作画时亟需的珍贵的进口药:雷米封。展会圆满结束后,宋庆龄亲书一封热情洋溢的信函,发于张乐平,以表示“感谢和鼓励”,并随赠几罐克宁奶粉及两块绸料——算是珍贵的“物质奖励”。张慰军说,那雷米封,药到病除,吃到后来尚有点剩余,便被珍藏起来;而那一封宋庆龄先生的信函,也一直被好好保存,却在“文革”期间,与许多物品一起,“荡然消失了”。

愈贴近老百姓疾苦的艺术家,其作品的影响力愈深而远——张乐平的三毛在证明。张慰军说:“父亲和孙夫人当年一起做的这件事,他一生最引以为荣。”

为孩子,宋庆龄携陈鹤琴共创儿童学知识的殿堂

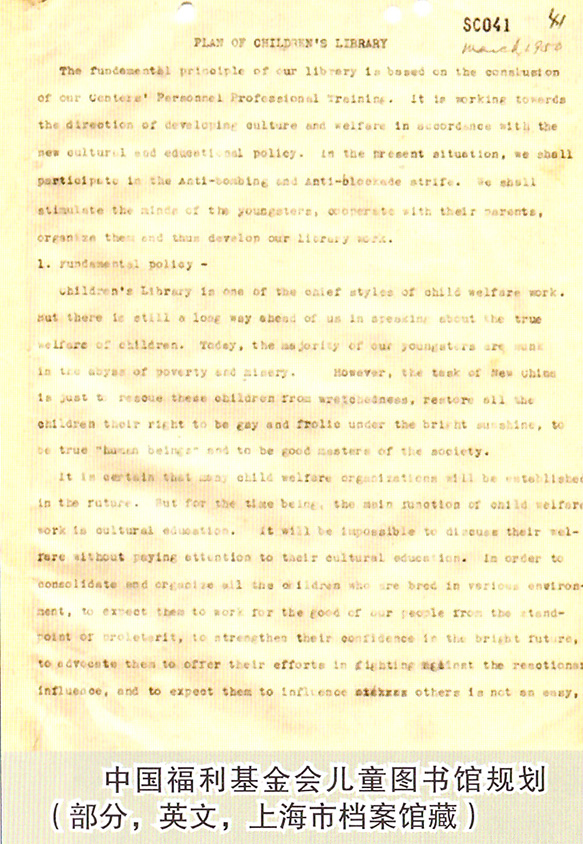

这是一张1947年4月19日的旧照,地点在上海胶州路725号晋元国民小学,内容是“中国福利基金会第一儿童图书馆新屋落成”。照片居中者为宋庆龄,着端肃的中式玄黑上装,一条碎花黑白相间的围巾垂挂双肩。发齐整,脸微侧,很沉浸专注地在倾听。照片前排左侧,是时为宋庆龄秘书的廖梦醒,一袭碎花素色中装,双手握住一只黑色挎包,满脸是笑。画面前排居中者,则是一个可爱的小男孩,着白衬衣加深色背带裤,双眼睁大,嘴唇微翘,小手交叉,无忧无虑轻松状。画面后排左右,还有不少外国人士,其中左侧一位西装革履的欧美男士,嘴含一管烟斗,也在含笑聚神地认真听讲。

这是一张具有历史意义的照片。

今天,亦为上世纪五十年代生人的陈鹤琴的孙女陈庆说:1946年10月12日,宋庆龄在上海开办中国福利基金会儿童图书馆,而以上这张照片,就是第一家儿童图书馆的“新屋开张志禧图”。这第一家儿童图书馆的主任,便是宋庆龄慕名请来的著名儿童教育家陈鹤琴——陈庆的爷爷。照片上面没有陈鹤琴,是不是有点遗憾?是遗憾,这么重要的历史性时刻,宋庆龄与陈鹤琴没有“同框”。但这时候的陈鹤琴,是以“图书馆主任”的身份在台上做落成仪式的主持。宋庆龄与所有坐在台下的300余位中外嘉宾,正兴味盎然地听陈鹤琴介绍孙夫人为困难儿童兴办儿童图书馆的初衷和计划。

关于那一日,陈庆则还说起一段插曲——应该是前辈人向她描述出来:前排中间那位小男孩只有5岁,他是直接受益的读书儿童的代表。5岁的孩子之后作了“效果出乎意外地好”的发言。发言的形式特别,是因为他人矮小,发言时被大人们抱到了一张课桌上站着讲话,那原来的“小矮人”,一下比周围的大人们“高大”了许多。而他童稚的话音,求知的渴念,打动了在座大人们的心。

抗战后,回到上海的宋庆龄,极为关注战后大量的苦难儿童。她认为,关注儿童工作,事关中华民族的后代与未来;而给予他们各种知识的浇灌,是非常重要的一环。宋庆龄要以“儿童图书馆”这个点来寻求突破。她在寻找:谁是最合适者,谁最具人格与专业的号召力,谁是给予孩子知识灌溉的“分量最重的代表人物”。不二选择陈鹤琴。

1892年出生于浙江上虞的陈鹤琴,早年入上海圣约翰大学,为清华学堂首批学生,后于1914年赴美入霍普金斯大学、哥伦比亚大学留学,并确定一生奉献给中国的儿童教育事业。回国后与陶行知、张宗麟等同行,深耕儿童幼稚教育,创办各类学校十余所,培养中国儿童“爱国、爱人、爱学问”。抗战时,因在沪从事救亡活动和进步文化活动,他被日伪列入暗杀名单。抗战胜利,历经艰辛的陈鹤琴再度回沪,名誉已满身,被尊为“中国的福禄培尔”——中国幼教之父。他挚爱学生,也为学生爱戴,一步步实践自己“一切为儿童”的思想。其“活教育”的理论及三大目标为:做人,做中国人,做现代中国人。其“活教育”的核心方法为:做中教,做中学,做中求进步。

宋庆龄诚挚相邀,陈鹤琴欣然接受,彼此一拍即合。陈鹤琴不但应邀筹备儿童阅览室,接受小小的“图书馆主任”之职,还捐出自己的一套藏书《万有文库》,赠予图书馆。

一个儿童图书馆的成立,一个开创性儿童学知识的“小不点”诞生,一个被点燃的学习火种。图书馆最初藏书仅2000册,含文艺科学读物,之后扩建为儿童福利站,它融教育、保健、救济为一体,设有识字班、图书馆、保健室和营养站,旨在救助贫苦儿童,培育未来新人。宋庆龄不时亲往视察,指导小读者看书识字。再之后的同年10月、11月,又相继在上海“其它贫困区域”建立了第二、第三个儿童福利站。

倘要对儿童福利站有一目了然的感知,且看有人对此的形象描述——“铁皮房子十尺宽,好似狭长一旱船。旱船前舱是教室,后舱还要摆图书。黑漆门儿朝东开,一片阳光进屋来。你也来,我也来,来读书,来唱歌。”

一个很简易的小天地,却是贫苦儿童“来读书来歌唱”的快乐家园。

两位先哲,同怀一颗赤心,奉献无我慈爱,共创一个给未来无限想象与延伸的儿童发展舞台。

1949年9月,陈鹤琴作为华东教育界代表团副团长,赴北京,参加中华全国教育工作者代表会议筹备委员会,受到周恩来接见。同时又出席中国人民政治协商会议第一届全体会议,当选全国政协委员。会前题词,陈鹤琴挥笔自勉:“愿竭智尽忠为人民,为儿童尽瘁,以底于成”。十月一日,随宋庆龄一起,参加了举世瞩目的“开国大典”。

五十年代初,廖梦醒再遇陈鹤琴,忆此为儿童的前事,俱言:难忘。

1953年,新中国初建的日子,宋庆龄给上海市少年儿童一个综合性校外学习的美好礼物——上海市少年宫。而其学习教育模式的雏形,即为当年先哲们一片初心建起来的小小的“儿童图书馆”。

在宋庆龄陵园,陈鹤琴的墓碑在翠柏前沉静而立,约一人高的一块黑色碑石上,为陈鹤琴的半身胸像,碑石上刻着许德珩先生的题字:“为中华儿童尽瘁的一生”。黑色碑石右侧还连着一块半人高的塗金石碑,此石碑上镌刻着陈鹤琴去世前三年——其米寿之际——自己一笔一笔书写的五个字:“一切为儿童”,笔力苍劲跃动。

有一件事,也是一桩先哲及其后人的共同缘分:陈鹤琴逝世于1982年,张乐平逝世于1992年。在此之前,两家的后裔并无来往交集。先哲逝世后的墓地,在宋庆龄陵园内“比邻而居”。清明时节,两家后人,来追思扫墓。扫亲人的墓,也为宋庆龄送上祝福与景仰。一次扫墓时,两家后人邂逅,有如遇亲人之感,遂走动日勤。终于有一天,蓦然发现,在几十年前,两家的前辈先哲早就有过一次“重要的亲密接触”:1949年,张乐平《三毛流浪记》二版中的序言,作文者就是陈鹤琴。

陈鹤琴为张乐平写的序言,今日我们一起敬读之(择要):

“张乐平先生的《三毛流浪记》在《大公报》连载甚久,始终受读者的热烈欢迎,小朋友们对它尤其喜爱,我想这不是偶然的。在张先生的笔触下,把一个流浪儿童的可悲的凄楚的遭遇,他被奴役,被欺负、被凌辱,被残踏,表现得淋漓尽致。自然这不仅是三毛一个人的遭遇,为少数自私的好战者所掀起的残酷战争,制造了无数的三毛,炮火毁了他们的家园,枪杆夺去了他们的父母,逼他们在童稚之年就走上了茫茫无依的流浪道路,遭遇这种悲惨命运的儿童,在今日的中国,真不知有多少!

“我想,以我们目见耳闻所及,从三毛的遭遇上所见,用‘残忍’两字来形容,还嫌太厚道些……只隔一层窗,外面冰天雪地,衣不蔽体的三毛们在寒风中瑟瑟颤抖,室内的豪富哥儿们,却开着热水汀、电炉,在吃冰淇淋,也正是这个社会的真实写照。人与人之间不平等到如此地步,人对待人的冷酷到如此地步,这不是人类的耻辱是什么?”

“我还得说一说:我很佩服三毛奋斗的精神和挣扎的勇气。他在流浪生活中,做报贩,擦皮鞋,当学徒,受尽苦难,始终不屈不挠,没有消失求生的勇气,这可正说明他是有前途的,三毛和其他无数的三毛们是有前途的,虽然‘难得光明’,却缘于不会一片漆黑,光明世界必有来临的一天,无数的三毛们必有结束可悲的凄苦的流浪,过温暖的‘人’的生活的一天。(1949年3月24日)”

辛辣的控诉,哲理的点评,热情的赞扬。一篇檄文般的简短序言,序言作者与三毛画者的灵魂互见。凛然正气在,灵犀一点通。

相信,倘与张乐平、陈鹤琴都有“一切为儿童情缘”的宋庆龄,“再读”此文,“再闻”两家后代今日之缘,亦当欣然而笑矣。

识英才,宋庆龄让任德耀的儿童剧大放异彩

一次重要的遇见,决定了一个人一生选择的前行道路。

1947年初,29岁的任德耀等受人举荐,到上海北苏州路颐中烟草公司大楼,寻寻觅觅,来到中国福利基金会小小的办公室,接待他们的,是宋庆龄的秘书廖梦醒。廖大姐转述宋庆龄的意愿与初衷:要给贫苦儿童创造精神食粮,要演戏给孩子们看,并从舞台上看到生活的未来和希望,且定下了一个首演的儿童剧:《表》。《表》,是编剧董林肯根据鲁迅翻译的一篇苏联小说改编的,内容描写十月革命后,布尔什维克帮助教育流浪儿的故事。

一个月后,任德耀再往中国福利基金会,不足15平方米逼仄的办公室最里处,坐着神态安详的宋庆龄。任德耀的心灵深处被重击,慨叹:受万人崇敬仰慕的孙夫人,怎会在如此局促简陋的空间环境办公?

宋庆龄则向任德耀详细询问了演出彩排的进程。她说,办儿童剧团,培养戏剧表演尖子并非重点,而是要给贫苦儿童精神食粮,演戏给孩子们看。另外,演戏的小演员要面向社会,从贫苦的流浪儿、孤儿中招生。自己演自己,情感才至真。她承诺:首演日,她一定前往剧院去看戏,看孩子。一句沉痛复期待的话,语重心长:“孩子们的生活是苦涩的,他们需要看戏。”

任德耀走进走出当年中国福利基金会小小的办公楼房,要经过混乱肮脏的苏州河边。苏州河边的街上,有许多满身污垢衣衫褴褛的孩子。除了让孩子们有饭吃有屋住有书读,他们还需要什么?“需要健康艺术的精神食粮”。

苏州河边,任德耀反复咀嚼宋庆龄的话:“儿童是国家未来的主人,通过戏剧去培育下一代,提高他们的素质,给予他们娱乐,点燃他们的想象力(英语称kindle the imagination),是最有意义的事情。”

在苏州河边那一刻,任德耀决定一辈子要做的事:点燃儿童的想象力。出生扬州的任德耀,1937年入国立戏剧学院。其时,国破山河在,城春草木深,乱世读书难,学校辗转于江安县城文庙中,简陋校舍中,时见曹禺、张俊祥等大师来授课。而今,因宋庆龄”一语点醒梦中人“,他最终舞台艺术的落脚点:“不是小儿科”的儿童剧。

其实,任德耀在校时读的是舞台美术,隔行如隔山,编剧导演于他全然陌生。但无知者无畏,无畏者必须什么都学,学而不倦者才有创造的可能。开始,整场戏不懂怎么排演,那就先从排练一个小品开始。随之将一个个小品,像珠子一样串起来,串成了一部戏。然后,大幕小心翼翼拉开来,台上总算有了载歌载舞有情节的戏。终于,听到掌声响起来。

1947年4月10日下午3点,《表》在上海兰心大戏院成功上演,宋庆龄践言亲往。此戏在戏院举行四场为救助儿童的慈善筹款演出后,又到贫民窟免费公演,反响剧烈。

1950年2月,任德耀被任命为中国福利基金会儿童剧团团长。接过聘书时,落款处见“宋庆龄”三个大字。更让他意外的是,聘任书任期始自公历1947年5月12日。聘任书左下角再注一行小字:1950年2月补发。中国儿童剧拓荒者任德耀,被宋庆龄铭记于心,镌刻于历史。

1950年11月18日,在《新中国的信息》中,宋庆龄亲自宣介:“我们的儿童剧团,在中国还是第一个,它是为儿童而设的,由儿童自己管理着,在我们的剧团里,有100个有天才的儿童,他们有自己的演员,编剧、布景设计和舞台管理,他们有自己的舞蹈班和管弦乐队。”

1952年10月22晚,宋庆龄率领中国福利基金会儿童剧团,在北京政务院礼堂演出音乐舞蹈和木偶剧《兔子和猫》,党和国家领导人毛泽东、朱德、周恩来、宋庆龄等800人观看了演出,博得赞赏。10月23日下午,宋庆龄特写了两封信。其中一封信上这样写——

“昨天晚会中小朋友们演出的节目,博得观众的赞赏,尤其消灭细菌战一剧(此剧为老舍编剧的寓言歌舞《消灭细菌》),毛主席很称赞,认为很富卫生教育意义,应该演给和平代表们(‘和平代表’指出席在北京举行的亚洲及太平洋区域和平会议的代表)看。同时毛主席觉得剧团方面应多排演一些具有教育意义适于儿童观看的戏剧。因为儿童上演儿童剧,比之成人演给孩子们看,更为生动,更能引起儿童们的兴趣与喜爱。

“小朋友们对于艺术方面有初步的成就与有良好的纪律,固然由于他(她)们自己的努力及具有自尊心,但与同志们对工作的责任感,发扬艺术的精神,循循善诱的工作态度是分不开的,昨天的收获表现了各同志都克尽责任,圆满地完成了来京的任务,这是你们的光荣,也是福利会的光荣。”

而在之后单独给任德耀的一封信,这样写——

“任德耀同志:朝鲜驻华大使馆昨天送来礼品一种朝鲜苹果,兹送一箱给你们和小朋友们分尝。”

光荣,更是激励。

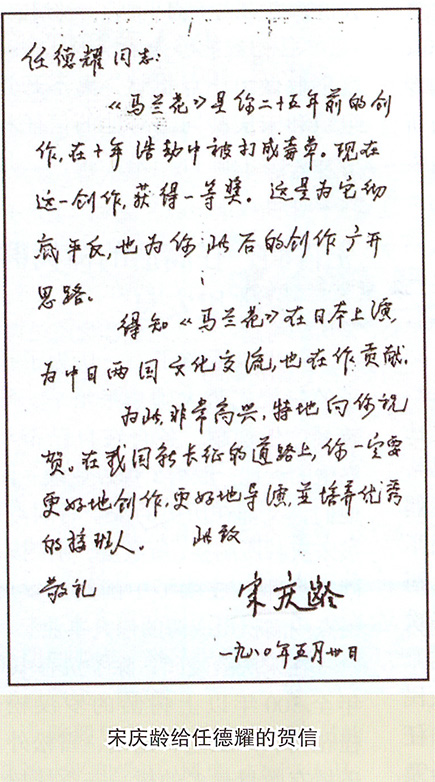

1956年,任德耀创作了中国儿童剧创作史上里程碑的作品《马兰花》,使中国儿童剧水平整体有了一个“质的飞跃”,全国的少年儿童看之“不能忘怀”。“马兰花,马兰花,风吹雨打都不怕,勤劳的人儿在说话,请你马上就开花”,《马兰花》的歌儿,让五湖四海儿童欢快之,鼓舞之,传唱之。

沈海平,系研究宋庆龄及其中外友人的专家,1990年代初在中国福利会儿童剧院任党支部书记,此时古稀之年的任德耀已退居为剧院顾问。后辈访谈前辈,询问任德耀一生何以有如此激情,耕耘不辍,佳作连连,共创作了23部儿童剧,3部儿童电影,尤其是传诵几十年的《马兰花》,花开不谢,历久弥新。任德耀说出重要的两点原因:一是爱孩子,二是竭力完成宋庆龄的嘱托和信任。“一丝做不好,此心就不安”。他的“创作节奏”是这样:舞台上演着一台戏,排练厅排着一台戏,办公桌上有个好剧本,枕头下压着一个新剧本,脑子里有一个戏的新思路。“只有这样,孩子们才能源源不断有戏可看”。

任德耀的作品魅力,沈海平自有亲历。九十年代初,她带领剧团赴安徽金寨,演任德耀当红的儿童剧《好伙伴之歌》。此戏,也是为完成宋庆龄1970年代末的嘱托:“写一部少年儿童行为规范的戏”。任德耀含辛茹苦创作几年,终于完稿,宋庆龄则已溘然远行。生动有趣的剧情一上演,沉寂已久的中国儿童剧市场再掀热潮。在金寨,他们的剧团一天演四场,上午演两场,下午演两场,还是“供不应求”。一所所学校,一个个班级,学生们排着队伍,汹涌而来。一个孩子上午出来看戏,就此“失踪”,学校家人山上山下沟沟坎坎四处找,无踪迹,以为出事了。却是这个孩子一连看了四场戏,两场戏间的休息时段,就躲入厕所里“潜伏”。四场戏看完,被家人“押解回家”的路上,这个孩子依然说:“明天,我还要来看戏。”

任德耀也喜欢看戏,也看自己写的戏。但他看戏,与众不同,不看舞台上的演员怎么演,是专门看台下孩子们的表情。他会研究孩子们对戏的反映和丰富的表情。看戏时,他甚至会有困惑和“难受”:“剧情演到这里,他们应该哭,为什么没哭?剧情到此该笑啊,他们为什么不笑?我这戏啊,写得有问题,需要改。”

任德耀和张乐平,也有缘。之后他们同住上海的五原路。任德耀住205弄,张乐平住288弄,相望斜对面。五原路上,他们偶而相见,也彼此串门。见面谈了什么?日子太久,未能留下片语只字。但后辈的人,只记得每次他们的相见相语,融融甚欢。

2009年9月30日,中华人民共和国六十周年大庆前一日,任德耀的夫人陆晋三,给中福会及上海宋庆龄基金会写了一封信,内容如下——

“在此举国欢腾共庆六十周年的时候,奉上《共和国建设者》——任德耀专题邮票三版。

今年五月初,收到‘庆祝中华人民共和国成立六十周年主题系列活动’组委会发来给任德耀的贺函,告知他被确定为‘共和国六十周年建设成就邮票人物’和出席国庆六十周年庆祝活动的嘉宾邀请函。收到通知,深感荣幸,祖国没有忘记。人已逝世十年之久,不可能出席国庆活动,我按通知要求,办了相关手续,为(任)德耀制作了主题邮票贰拾枚作为纪念,最近刚收到。

“前不久,上海美术电影制片厂将舞台剧《马兰花》制作为影院动画片,向国庆献礼。虽然剧本改动较大,但也算是任德耀人虽去世,也为六十周年献了一份礼。

“任德耀能够为新中国儿童戏剧事业做出一点贡献,离不开党组织和宋庆龄同志对他的信任和培养。奉上邮折一是汇报,二是衷心感谢。”

先哲们,在高洁的樟树群里安息

一生挚爱孩子,一切为了孩子的三位先哲大师:张乐平,陈鹤琴,任德耀,各自在自己奋斗终生的天地,取得了煌煌业绩。而他们,又都在历史的某个时间点,被宋庆龄所洞察,所敬重,所擢拔,同襄共举,成就了中国儿童发展一点一滴积川成海的伟大事业。

在宋庆龄陵园,除了植有100年至300年以上树龄的罗汉松、桂花树、广玉兰、龙柏、雪松外,还植有数量最多的树——香樟树,多达数千棵,均胸径25cm以上。宋庆龄一生最爱樟树,樟树也代表了宋庆龄的品格——四季常绿,郁郁葱葱,树木坚硬,花开很小,不引人注目,沁出馨香,不事张扬,格调高洁,还防蛀虫。

自1985年始,中国福利会设立了全国性专项奖:宋庆龄樟树奖,以表彰和鼓励我国长期从事妇幼保健卫生和儿童文化教育事业,并作出卓越贡献的人士。1985年,张乐平获第一届宋庆龄樟树奖。1990年,任德耀获第五届宋庆龄樟树奖。

安息在宋庆龄陵园的张乐平、陈鹤琴、任德耀,也在高洁的樟树重重合围之中。

樟树的品格,令千万人景仰。

——摘自2022年10月《档案春秋》