记父亲张乐平和丰子恺老先生的友情

张慰军

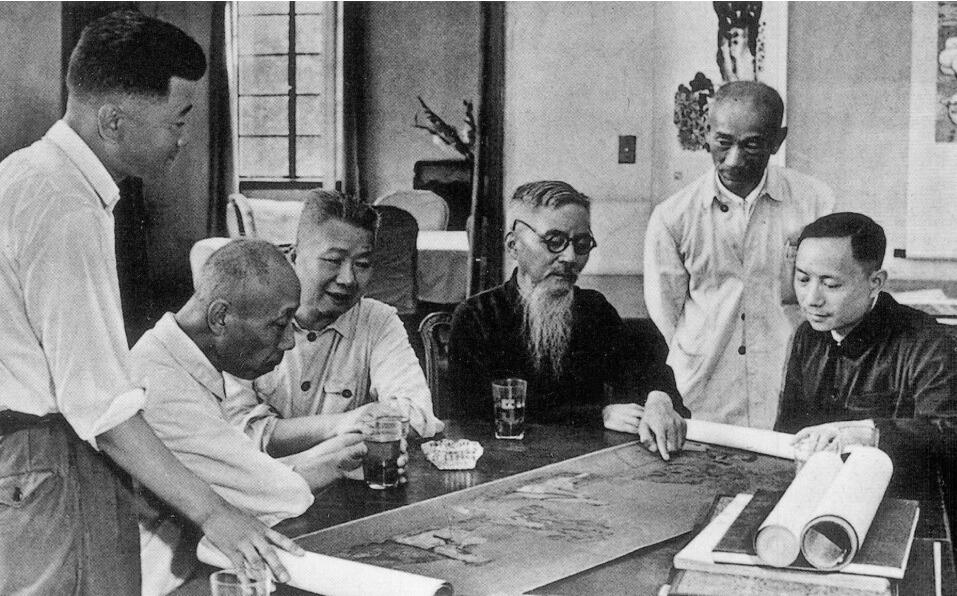

1961,丰子恺(左四)与张乐平(左一)、颜文樑、贺天健、林风眠、张充仁在上海美术馆展览看画

编者按:今天(2021年11月10日)是“三毛之父”张乐平先生诞辰111周年,读嘉·人文频道特约张乐平先生四子张慰军文章,共同怀念先生。

一切皆有缘,父亲和丰老的交往即为有缘。

1898年11月9日,丰子恺先生诞生在浙江省桐乡县石门镇。

1910年11月10日,张乐平先生诞生在浙江省海盐县海塘乡。

两位相差十二岁,都属狗,而且公历生日竟然只相差一天;他们的诞生地相距只有几十公里,同属嘉兴市;同是热爱儿童的漫画家,生前分别担任上海美术家协会的主席、副主席;都喜欢喝酒,尤其是黄酒……

父亲一直把年长十二岁的丰子恺先生当作间接的老师和好朋友。

约是1927年,父亲在平望街(今上海汉口路山东路)的一家广告公司做练习生。每经过到四马路(今福州路)开明书店,定会进去仔细地看看橱窗里已经很有影响的《子恺漫画》,被书内独特的中国风格的漫画吸引住。他揣摩内容、构图和笔法,很是喜欢以致流连忘返。父亲真想能见一见自己所敬佩的画家,可惜未能如愿。

上世纪二十年代末,父亲开始创作漫画,发表了大量作品,在1932年便被媒体评为一流画家,在1935年还创作了连环漫画《三毛》,受到大、小读者的喜爱。

抗日战争烽火燃起,父亲参加了上海漫画家自发组织的“救亡漫画宣传队”。队伍从上海出发到首都南京,以及江苏、安徽一带,又辗转来到了武汉。在武汉,父亲终于见到也来到此地的丰子恺先生。

两人相见恨晚,非常谈得来。父亲在回忆丰老的文章中写道:“经人介绍,有幸认识了子恺先生。那时他约四十开外,已养了长长的黑胡须,飘逸洒脱、和蔼可亲。后来我们又同到汉口上海书局对马路一家里弄的绍酒店一起饮酒。子恺先生为人风趣,谈笑风生,饮酒不多而笑声不歇。过些时候,只见他依桌垂头,鼻息浓浓,原来先生醉矣。”“此后,我们又在小店相聚,饮酒谈天。先生学识渊博,使我得以匪浅。他不仅是一位卓越的漫画家,而且是出色的音乐家、文学家、翻译家和诗人。”

可惜不久,侵略者逼近武汉,漫画宣传队南撤,我父亲带领漫画宣传队又到了湘、桂、皖、浙、赣、闽、粤等地开展救亡反战宣传。

父亲和丰老在武汉分手后,一别多年。

抗日战争胜利了父亲才回来。因上海已非当年,物价飞涨,房租高不可攀,父母亲便将家安在嘉兴姚庄路北望云里。父亲则上海、嘉兴两头跑。在上海,他住在金陵东路亲戚开的商店的阁楼上。所以他的《三毛流浪记》大部分是在嘉兴完成的。直到1949年初春时期全家才真正回到上海。

父亲与丰老再次相见已经是新中国成立后。因《三毛从军记》《三毛流浪记》的发表传播,更因为我父亲爱儿童、关心平民、呼吁和平等等理念和丰老的观点相同而得到丰老赞扬。丰老还大为称赞我父亲这种基本不用文字表达、以画面和形象说话的连环漫画创作手法。

上海正式成立美术家协会,丰子恺老先生任主席,我父亲是副主席之一,两人的交往就多了。丰老在上海中国画院任院长,父亲在《解放日报》任美术编辑,平常不在一起工作。但是,美协开会或参加一些美术等文化活动就会时常碰到。父亲有时也会去丰府拜望丰老——上个月我在北京见到丰老的外孙宋菲君先生,就说起他在外公家看到我父亲去看望请教。他俩还时不时到常熟路上的“留三壶酒店”和淮海路上的“茅山酒家”喝上一杯酒,谈谈艺术聊聊天,乐在其中。有一次父亲去探望患病在家丰先生,见丰老正抱病自学俄文,虽然年过半百的丰先生已经掌握多种外语,但还要从头学习俄语,这让我父亲大为感动和敬佩。

父亲与丰先生这么投缘,有一个很重要的原因,就是他们俩都很爱孩子,都有一颗纯真的童心,以儿童为题材创作了大量的漫画。丰先生的儿童漫画家喻户晓、人见人爱。父亲创作的儿童形象三毛系列漫画,也深受大家喜爱。父亲曾说:“有人问我,你的儿童漫画小孩子那么喜欢看,有什么诀窍吗?我想来想去没啥诀窍,就是有一点,我爱孩子。”丰老也很欣赏我父亲创作的儿童形象,他曾跟我父亲说,以后也想创作一个儿童形象的系列漫画。

可惜,很快“文革”开始了,丰老的这个愿望没能实现。

“我们当然在劫难逃。”父亲写道,“因他是美协上海分会主席,沈柔坚和我是副主席,他挨斗,我俩总要轮流陪斗,坐‘喷气式’,挂牌,一样待遇。有一次在闸北一个工厂被揪斗,我们一到,匆匆被挂上牌子,慌忙推出示众。一出场,使我好生奇怪:往常批斗,总是子恺先生主角,我当配角,而这一次,我竟成了千夫所指,身价倍增。低头一看,原来张冠李戴,把丰子恺的牌子挂到我的脖子上了。我向造反派头头指指胸前,全场哄笑,闹剧变成了喜剧。有时斗完之后,我们同坐一辆三轮车回家,彼此谈笑自如。有一次他问我怎样?我说:视而不见,听而不闻。我问他怎样?他笑着说‘处之泰然。’后来有一次,我突然看到他那飘飘然的长白胡须被剪掉了。我很为他气愤,他却风趣地说:‘文化大革命使我年轻了。’当然,这是酸苦的笑言。其实,他内伤很深。”

感动丰老先生和父亲那一辈人面对人生磨难的处世态度。患难中的交往,更加深了两人的友谊,也增添了我父亲对丰先生的敬佩之情。

1975年某天,父亲病了去华山医院急诊,一位医生咬着耳朵告诉我父亲丰子恺先生也在医院,患的是晚期肺癌,但造反派不让住病房,只许他躺在嘈杂的观察室里。父亲知道后,尽管发烧厉害,站起来走路也困难,但他还是硬撑着去探望了重病的丰老。我父亲拉着丰老无力的手,难过得一句话也说不出来。没想到那次拉手,竟成了我父亲和丰老先生的诀别。

1981年5月,上海美术馆举办丰子恺遗作展。父亲拄着拐杖久久站在亦师亦友的丰子恺先生像前,睹像思人,情不自禁留下了眼泪。

——摘自2021年11月10日嘉兴在线